POLITICA

El Gobierno oficializó el cierre definitivo del INADI

El Gobierno confirmó este martes el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Así lo hizo a través del decreto 696/2024, publicado a la medianoche en el Boletín Oficial. También anunció que trasferirá todos sus recursos al Ministerio de Justicia.

En la noche del lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado la medida en sus redes sociales. “Faltaba su muerte administrativa: mañana el INADI habrá dejado de existir para siempre”, escribió en su cuenta de la red social X (exTwitter).

Leé también: Se renueva el reclamo de trabajadores universitarios: piden reabrir paritarias y aumentar el presupuesto

El INADI fue duramente cuestionado por el presidente Javier Milei, que lo describió como “la policía del pensamiento kirchnerista”. “Es un instrumento que se utilizaba para armar listas negras y para perseguir ideológicamente a los que pensaban distinto”, expresó el mandatario. También resaltó que el organismo, durante todos estos años, “no consiguió ninguna mejora en términos de discriminación”.

El cierre del organismo forma parte de una serie de disposiciones del Gobierno libertario para achicar la estructura del Estado.

Cuando anunció su cierre, el Gobierno apuntó contra su eficacia, al considerar que no cumplió con sus funciones en la lucha contra la discriminación; contra su costo y dijo que no se justifica su existencia, y contra su ideologización y por no ser objetivo en su accionar.

Las extitulares del organismo, Victoria Donda y María José Lubertino defendieron su creación y cuestionaron su cierre, pero también la DAIA consideró que “la decisión de cerrarlo, atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad, que es ejemplo a nivel mundial”.

Qué era y cómo funcionaba el INADI

Es un organismo autárquico del Estado argentino creado en 1994. Entre sus objetivos están “promover la igualdad y combatir la discriminación en todas sus formas, incluyendo la discriminación por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad, entre otros”.

El INADI tenía diversas funciones:

- Recibir denuncias de discriminación por parte de cualquier persona que se sienta discriminada.

- Investigar las denuncias y, en caso de que se compruebe la discriminación, dictar medidas para que la misma cese.

- Realizar campañas de sensibilización sobre la discriminación y la importancia de la igualdad.

Leé también: Sturzenegger cruzó a Macri por haber criticado al Gobierno: “Lo que Mauricio no logró en cuatro años, Milei lo hizo en un mes”

- Brindar asesoramiento y asistencia a las víctimas de discriminación.

- Promover la inclusión de las personas discriminadas en todos los ámbitos de la vida social.

INADI

POLITICA

Viejas riñas porteñas

Hay que ubicar las cosas en su contexto. Lo que a los ojos del siglo XXI puede parecernos un show bárbaro y bestial, en otras épocas fue un entretenimiento frecuente e incluso una verdadera pasión de multitudes. Me refiero a un divertimento que imperaba en Buenos Aires en tiempos de la colonia y hasta mucho después de la independencia: la riña de gallos.

Hoy es absolutamente ilegal tirar dos aves al centro de un círculo, apostar dinero por una de ellas y verlas lastimarse hasta que alguna de las dos dé con el pico en el suelo. Pero no lo era cuando Buenos Aires era una aldea en crecimiento. Los reñideros estaban presentes en casi todos los barrios porteños y allí asistían, gustosos, miembros de todas las clases sociales.

Es que, por más que nos duela reconocerlo por la pena que nos dan estos pobres animales, las riñas eran una verdadera expresión popular. Un visitante inglés que habitó la urbe para 1820 escribió en una de sus crónicas: “Junto a las puertas de las casas de la gente pobre hay siempre un gallo atado a la pata, lo que demuestra que las riñas deben ser diversión muy difundida”.

Pero claro que esta es una competencia que no se inventó en Buenos Aires. Viene de bien lejos en tiempo y espacio: hay registros desde la antigua Grecia, en el 500 A.C. De ahí las riñas pasaron a la antigua Roma, llegaron al territorio español y fueron los españoles, cuando trajeron las aves de corral al territorio americano, los que instalaron aquí su emplumado pasatiempo.

En 1767 se inauguró el primer reñidero porteño, de José de Alvarado, en el entonces llamado Hueco de Monserrat, por la zona donde hoy se levanta el edificio de Desarrollo Social. Más adelante en el siglo XIX hubo muchos más. Entre los más destacados, se puede mencionar uno ubicado en la actual esquina de Chile y México, otro en Venezuela al 700 y hasta se abrió uno, muy concurrido, en la mismísima calle Florida. Algunos eran más bien precarios, pero otros tenían gradas y hasta palcos para que el público siguiera con comodidad las alternativas de la lucha, plena de espolones yendo y viniendo y picotazos a repetición.

Además de las cantidades de dinero que corrían en las apuestas, la actividad se ampliaba mediante la creación de criaderos y hasta escuelas de pelea para gallos. Tal como pasa hoy con diversos juegos populares, esto era, para algunos, un pingüe negocio.

El historiador Oscar Troncoso recuerda el nombre de algunos gallos que fueron legendarios por su valentía: rememora a ‘el Belgrano’, animal al que apodaron ‘el asesino de Balvanera’, pues así era de feroz; otros ejemplares destacados fueron el ‘Tigre Overo’ y el ‘Gaucho Cenizo’, que se convirtió en mito aquella jornada en la que el pobre continuó peleando después de perder ambos ojos. Pero también estaban las aves que rehuían al combate, como ‘Naranjo Barbucha’, que en su primera contienda se escapó del circo para correr a esconderse atrás de un árbol en otro de los reñideros célebres, el de Gandulfo, ubicado en Montes de Oca y Suárez, en Barracas.

Tan popular era la cosa que, en mayo de 1861, el Jefe de Policía Rafael Trelles emitió el Reglamento Oficial para la Riña de Gallos. Haciendo una lectura de esta legislación, es difícil creer que se cumpliera a rajatabla. Por ejemplo, había una norma que decía que el público “no podrá proferir palabras obscenas dentro del circo”. Con el fervor de la lucha y habiendo dinero en juego, imposible que no se escaparan decenas de improperios.

Por fortuna para los gallos, para el año 1891 se prohibían sus riñas en la ciudad de Buenos Aires. Empezaba a tener influencia la Sociedad Protectora de Animales, que promovió esta medida. Pero, clandestinamente, la movida no se detenía. De hecho, el drama teatral El Reñidero, de Sergio De Cecco, transcurre precisamente en uno de estos escenarios, en Palermo, en 1905. Lo que sí, como muestra la obra, ya era un espectáculo más marginal, para guapos, malevos y matones de algún turbio caudillo político. Pero ese ya es otro cantar.

-

POLITICA1 día ago

Sorpresivo giro en el caso YPF: por una denuncia contra Cristina y Eskenazi, la jueza Preska podría revocar su fallo contra argentina por u$s 16.000 millones

-

CHIMENTOS2 días ago

Se filtró una foto de Susana Giménez en el sanatorio donde fue internada de urgencia su hija: “Está muy preocupada”

-

POLITICA3 días ago

Los 4.000 millones de Axel Kicillof que dejaron al descubierto las trampas de las licitaciones

-

POLITICA2 días ago

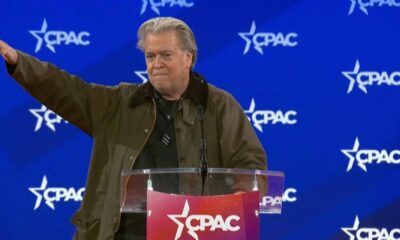

Polémica en la CPAC por el gesto de un exasesor de Donald Trump: “Hace referencia a la ideología nazi”

-

POLITICA2 días ago

Mauricio Macri acusó a Santiago Caputo de estar detrás de una “comisión trucha” por la Hidrovía

-

CHIMENTOS3 días ago

Santi Maratea deja las colectas y se embarca en un sueño personal