ECONOMIA

La presión tributaria de las pymes duplica la de las empresas beneficiarias del RIGI

Un reciente informe elaborado por la consultora Focus Market pone de manifiesto la profunda disparidad fiscal y operativa que divide actualmente a la economía argentina. El relevamiento expone la brecha existente entre las grandes compañías que acceden al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). El dato más contundente que arroja el estudio es la diferencia en la carga impositiva: la presión fiscal efectiva que recae sobre el sector pyme se ubica en torno al 45%, mientras que los proyectos amparados bajo el nuevo régimen de promoción gozan de una carga significativamente menor, que oscila entre el 20% y el 25%.

El análisis subraya que el RIGI fue diseñado por el gobierno de Javier Milei como una herramienta central para atraer capitales extranjeros y reactivar la economía, apuntando especialmente a sectores intensivos como la energía y la minería. Sin embargo, su implementación ha derivado en un escenario de dos velocidades. Por un lado, las grandes corporaciones globales operan con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales; por el otro, el 99% del tejido empresarial local enfrenta condiciones estructurales desventajosas que dificultan su competitividad.

Al respecto, Damián Di Pace, director de Focus Market, recordó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones se consolidó como una de las estrategias del gobierno para reactivar la economía a través de la llegada de capitales extranjeros. Según el analista, presentado como un motor de arranque para la inversión, el régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales, con estabilidad normativa garantizada por 30 años. Di Pace agregó que la meta es atraer proyectos de gran envergadura, en sectores intensivos en capital y de largo plazo, donde la previsibilidad resulta clave para decidir inversiones, aunque advirtió que el gran desafío ahora es cómo lograr el crecimiento de la inversión privada local.

Desde su puesta en marcha en julio de 2024, el RIGI ha permitido la aprobación de proyectos por un valor superior a los 15.700 millones de dólares. Entre los incentivos que facilitaron estos desembolsos se destacan la reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, la exención gradual de derechos de exportación y la eliminación de aranceles para la importación de bienes de capital. A esto se suma la libertad para disponer de las divisas generadas, un factor determinante para las inversiones de largo plazo que contrasta con las restricciones del resto de la economía.

La comparación con la realidad de las pymes, responsables de más del 60% del empleo formal en el país, revela desventajas estructurales. El informe detalla que una empresa fuera del régimen debe afrontar una alícuota del 35% en el Impuesto a las Ganancias, diez puntos porcentuales por encima de las beneficiarias del RIGI. La diferencia se profundiza en el comercio exterior: mientras el régimen de fomento exime el pago de derechos de importación, las pymes deben abonar aranceles habituales que varían entre el 7% y el 14% en promedio según el producto.

La situación se repite en los derechos de exportación. El esquema para grandes inversiones prevé exenciones totales a partir de los dos o tres años de iniciado el proyecto, mientras que el resto de las compañías tributa un promedio del 8% al 12%. Asimismo, el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) marca otra distinción relevante: el RIGI permite la cancelación mediante Certificados de Crédito Fiscal, un mecanismo mucho más ágil que los complejos regímenes de saldo a favor, IVA diferido o reintegros que deben gestionar las empresas locales.

Uno de los puntos más críticos señalados en el estudio es la estabilidad normativa. Los proyectos RIGI cuentan con una garantía de estabilidad por 30 años, lo que blinda sus operaciones frente a cambios políticos o económicos futuros. En la vereda opuesta, las pymes operan bajo una alta volatilidad regulatoria y una burocracia extensa. Según los datos recopilados por la consultora, abrir una empresa en Argentina requiere un promedio de 4.496 horas, y mantener la operación dentro de la formalidad demanda otras 2.156 horas al año, cifras que ubican al país en uno de los niveles más altos de complejidad administrativa de toda Latinoamérica.

El informe también aborda las dificultades de financiamiento y los costos operativos que enfrentan las empresas nacionales. En lo que va de 2025, unas 62.116 pymes lograron acceder a créditos respaldados por Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y fondos públicos. Si bien esto representa un avance, el número resulta insuficiente frente a un universo total de más de 600.000 firmas registradas. Además, el 77% de las empresas que acceden a estas herramientas son microempresas. Por el contrario, los beneficiarios del RIGI acceden a financiamiento directo de capital externo sin las restricciones del mercado local.

En el plano de los costos, la energía industrial también juega en contra de la competitividad local, con una tarifa promedio de 96 dólares por MWh, manteniéndose por encima de los niveles más competitivos de la región. A esto se suma la presión sindical y la rigidez de los convenios colectivos de trabajo, que agregan complejidad a la gestión diaria. El estudio subraya además que las pymes poseen una alta dependencia de insumos importados y enfrentan un acceso a divisas condicionado por declaraciones juradas, plazos y regulaciones del Banco Central, mientras que el RIGI garantiza la libre disponibilidad y liquidación de divisas.

El contraste evidencia que las pequeñas y medianas empresas se encuentran en una desventaja estructural que limita su capacidad de crecimiento. Este desequilibrio plantea la necesidad urgente de pensar en un esquema de incentivos equivalente para medianas y pequeñas empresas, que permita canalizar recursos hacia el sector productivo local y fortalecer el entramado laboral existente.

Ante este escenario, el informe plantea la necesidad de avanzar en un esquema de incentivos para las empresas locales. La discusión sobre un “RIGI PyME” ya tiene antecedentes en el proyecto de ley RIMI, presentado en noviembre de 2024 bajo la iniciativa de Promoción de Inversiones y Empleo. Esta propuesta contempla inversiones desde 150.000 dólares para microempresas hasta 30 millones de dólares para medianas y grandes, ofreciendo beneficios como amortización acelerada y devolución anticipada de IVA. Sin embargo, el proyecto aún no ha sido tratado en la Cámara de Diputados, prolongando la desigualdad de condiciones.

Focus Market detalla que un régimen orientado a pymes debería basarse en seis pilares fundamentales para equiparar la competencia. En primer lugar, se propone la simplificación tributaria, unificando cargas y eliminando tasas e impuestos en cascada para aliviar las más de 900 horas anuales que las empresas dedican exclusivamente a trámites impositivos. En segundo lugar, se destaca la necesidad de estabilidad fiscal por al menos 10 años, evitando la creación de nuevos impuestos o cambios abruptos en las alícuotas para ofrecer previsibilidad.

El tercer pilar se centra en el acceso real al crédito, ampliando líneas en moneda local y extranjera para reducir la dependencia de recursos propios. Como cuarto punto, se sugieren beneficios por reinversión, que incluyan la exención o diferimiento del impuesto a las ganancias sobre utilidades reinvertidas en capital productivo o innovación. El quinto eje apunta a los incentivos para exportar y encadenar con proveedores locales, mediante la desgravación temporal de exportaciones y beneficios para quienes provean a los grandes proyectos. Finalmente, se incluye el apoyo a la transición digital y capacitación mediante créditos fiscales.

El potencial económico de implementar estas medidas es significativo. Se estima que el ahorro privado en Argentina, situado fuera del sistema financiero formal en depósitos y efectivo, supera los 250.000 millones de dólares. Según la consultora, captar apenas entre el 5% y el 10% de esos fondos mediante los incentivos correctos podría volcar entre 12.000 y 25.000 millones de dólares a la inversión productiva local, generando empleo formal y competitividad genuina.

Para finalizar, Di Pace concluyó que la experiencia del RIGI demuestra que los incentivos bien diseñados funcionan y que el desafío pendiente es trasladar esta lógica a las PyMEs locales, transformando la desigualdad en oportunidad y el ahorro privado inactivo en un motor de crecimiento económico real y sostenible.

El director de la consultora enfatizó que mientras el RIGI Pyme siga postergado en el Congreso, la brecha entre grandes inversores y empresas locales persiste, limitando el desarrollo de un sector que sostiene más de la mitad del empleo formal y constituye el corazón de la economía argentina. El camino hacia un crecimiento inclusivo, cerró, depende de convertir esta potencialidad en políticas concretas capaces de transformar recursos ociosos en inversión, empleo y competitividad.

assembly,explode,factory,flame,flash,foreman,framework,heat,heavy,industry,job,joint,man,manufacture,manufacturing,mask,metal,metallurgy,metalwork,production,repairing,safety,spark,steel,structure,welder,welding,work,worker,workman,workplace

ECONOMIA

Cuáles son las provincias que reciben del gobierno nacional más transferencias automáticas por habitante

Un nuevo informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), bajo la autoría del economista Nadin Argañaraz, analiza en profundidad la distribución de los recursos federales en la Argentina y pone el foco en la capacidad de gasto por habitante derivada de las transferencias automáticas que la Nación envía a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El estudio, que abarca la evolución de estos giros durante los años 2010, 2023 y 2024, confirma una estructura de reparto desigual donde las jurisdicciones con menor densidad poblacional y menores ingresos propios se mantienen como las principales beneficiarias en recursos per cápita.

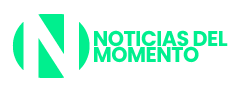

Las transferencias automáticas, que constituyen el objeto central del análisis, están compuestas por la coparticipación federal de impuestos, diversas leyes especiales y la compensación por el Consenso Fiscal. Del relevamiento de los datos correspondientes al año 2024 se desprende que las provincias que lideraron la recepción de fondos por habitante fueron Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa. Estas tres jurisdicciones conservaron su posición en la cima del ranking durante todo el periodo analizado, mostrando una persistencia en la estructura de la distribución de recursos.

Al observar la tabla de posiciones de 2024 presentada en el documento, se identifica que el grupo de las cinco jurisdicciones con mayores ingresos reales por transferencias automáticas per cápita se completa con La Rioja y La Pampa. En el extremo opuesto de la tabla, las jurisdicciones que percibieron los menores montos por habitante fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Mendoza, seguidas por Córdoba y Santa Fe. Al igual que en el caso de las provincias más beneficiadas, este grupo de menores ingresos relativos mantuvo su ubicación en la parte inferior del ranking tanto en 2010 como en 2023 y 2024.

La disparidad entre los extremos del ranking resulta significativa al cuantificar los recursos recibidos. Según detalla el informe, la brecha entre la jurisdicción de mayor recaudación y la de menor recaudación fue del 809% en el último año analizado. Esto implica que Tierra del Fuego registró una recaudación por habitante equivalente a nueve veces la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El nivel promedio de transferencias para el consolidado de las 24 jurisdicciones se ubicó en $1.213.000 por habitante, expresado en moneda constante de mayo de 2025.

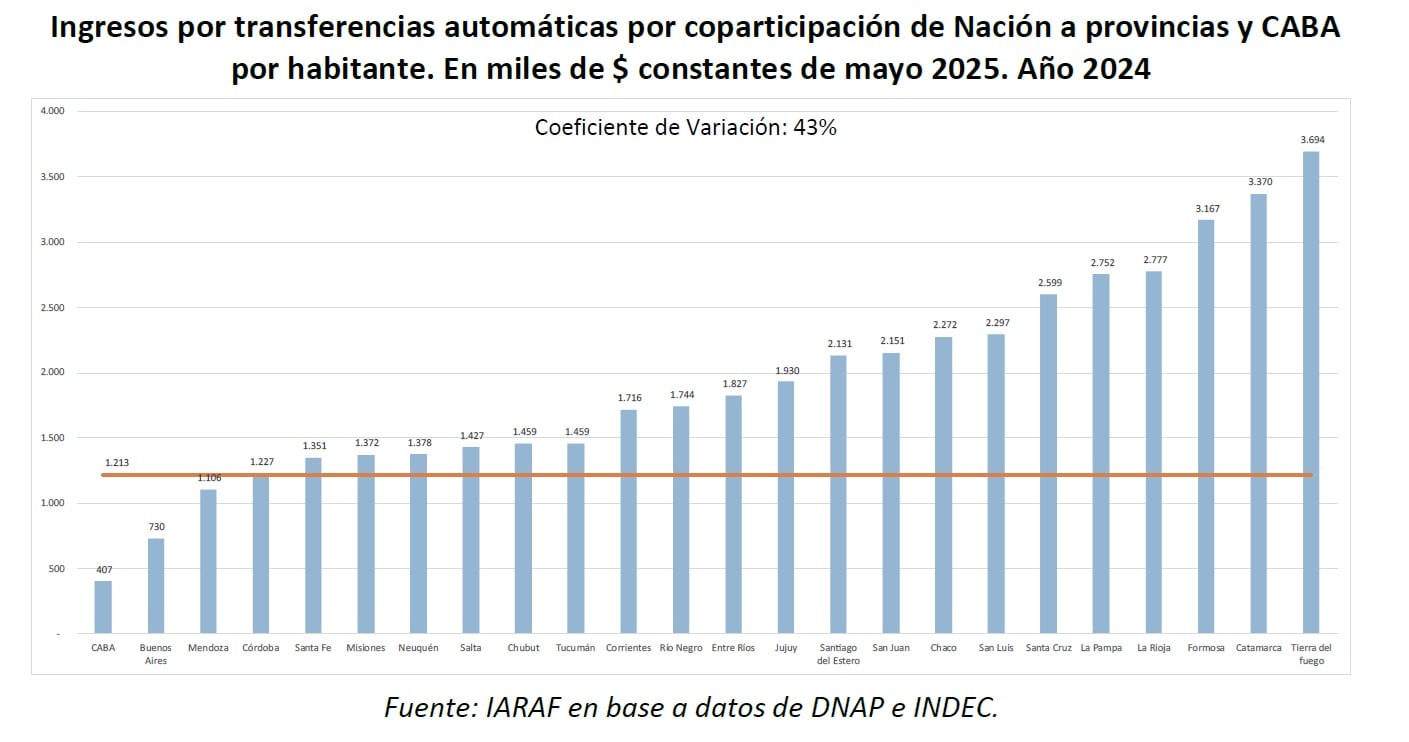

En términos de evolución temporal, el trabajo de Argañaraz expone una dinámica de crecimiento seguida de una retracción reciente. El análisis indica que las transferencias automáticas reales por habitante promedio de las 24 jurisdicciones experimentaron una suba del 19% entre los años 2010 y 2023. Sin embargo, esta tendencia se revirtió entre 2023 y 2024, periodo en el cual se registró un descenso del 12% debido a la caída real de la recaudación nacional coparticipable. A pesar de esta baja del último año, el balance de largo plazo arroja un saldo positivo, ya que en 2024 los ingresos por transferencias automáticas fueron un 5% mayores a los del año 2010 en términos reales.

Un aspecto relevante del estudio es el comportamiento individual de cada jurisdicción respecto a la variación de sus ingresos reales punta a punta, es decir, al comparar 2024 contra 2010. Si bien el ranking de posiciones relativas mostró pocas alteraciones, las tasas de crecimiento fueron heterogéneas. De las diez jurisdicciones que lograron incrementos en este lapso, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la que más creció, con una variación positiva del 34,9%. Le siguieron la provincia de Buenos Aires con un aumento del 23,7%, Chaco con un 6%, Santa Fe con un 5,6% y Formosa con un 4,1%.

Por otra parte, catorce jurisdicciones sufrieron una disminución en sus transferencias reales por habitante al comparar el cierre de 2024 con el inicio de la serie en 2010. Las caídas más pronunciadas se verificaron en Tierra del Fuego, que registró un descenso del 17,3%, seguida por Neuquén con una baja del 7,1% y Santa Cruz con una merma del 6,9%.

También mostraron retrocesos Misiones, con una caída del 4,2%, y Río Negro, con un descenso del 4,1%. Estos datos revelan que, aunque Tierra del Fuego se mantiene como la jurisdicción con mayores recursos per cápita, es a su vez la que ha experimentado la mayor pérdida de poder adquisitivo real de estos fondos en los últimos catorce años.

Para profundizar en el análisis de las asimetrías del federalismo fiscal, el informe del Iaraf agrupa a las 24 jurisdicciones en cuatro categorías homogéneas en función de su ingreso promedio y su densidad poblacional. El primer grupo, definido como de altos ingresos y alta densidad poblacional, está conformado por Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. El segundo grupo, de altos ingresos y baja densidad, incluye a Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El análisis por grupos arroja conclusiones determinantes sobre la lógica distributiva del sistema. A lo largo de todo el periodo, las provincias de menores ingresos y baja densidad poblacional fueron las que recibieron las mayores transferencias por habitante. En segundo lugar se ubicó el grupo de altos ingresos y baja densidad. Por el contrario, las jurisdicciones de mayores ingresos y alta densidad poblacional, entre las que se encuentran los grandes distritos urbanos como CABA y Buenos Aires, concentraron los niveles más bajos de envíos nacionales per cápita.

Corporate Events,South America / Central America,BUENOS AIRES

ECONOMIA

Cómo acumular reservas internacionales: según un estudio, importa más el origen que el nivel

Cómo acumular reservas internacionales vuelve al centro del debate sobre la política económica del gobierno y la capacidad del gobierno para evitar nuevos episodios de crisis cambiaria, en especial desde que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, negó que se haya estado negociando una línea crediticia privada por USD 20.000 millones para recomprar deuda y despejar cualquier duda sobre el pago de los vencimientos de deuda en divisas de los próximos años.

Un paper de Juan Francisco Gómez (Universidad de Buenos Aires), Eduardo Levy Yeyati y Patricio Temperley (Universidad Torcuato Di Tella) publicado por la “Red Nacional de Investigadores en Economía (Rednie) dice que un aspecto central no es solo el nivel de reservas, sino su origen.

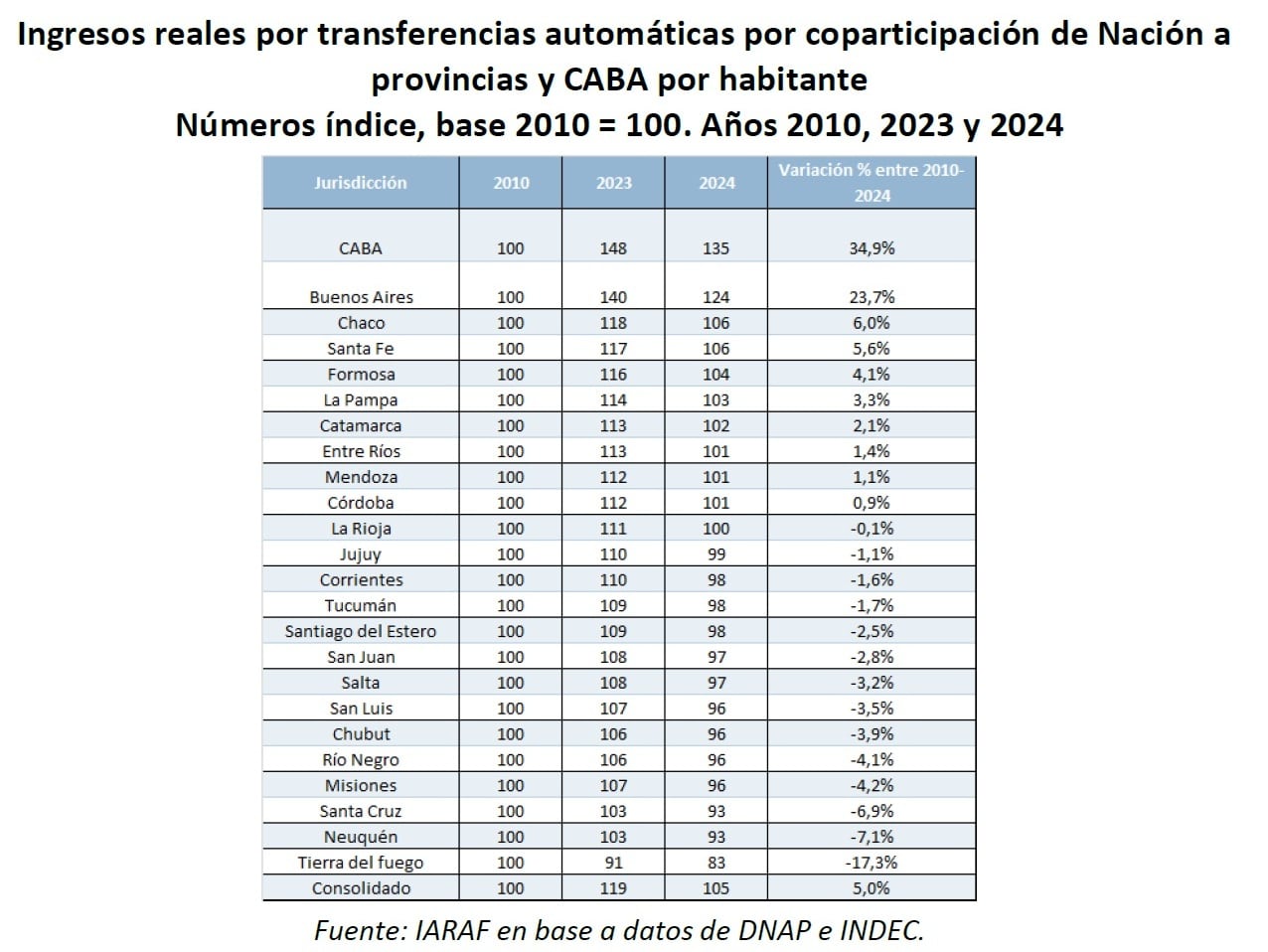

La acumulación de reservas baja el riesgo país cuando es el correlato de ingresos de dólares comerciales y, en menos medida, de capitales privados, pero no cuando surge del aumento de la deuda externa

“El trabajo muestra que la acumulación de reservas baja el riesgo país cuando es el correlato de ingresos de dólares comerciales y, en menos medida, de capitales privados, pero no cuando surge del aumento de la deuda externa”, escribió Levy Yeyati en un posteo en la red X, en el que incluyó un gráfico del estudio que muestra cómo la acumulación de reservas (en negro) suele ser la contracara del ingreso de capitales privados (rosa), salvo en Argentina, donde la fuente es deuda soberana (azul) o paquetes del FMI (verde).

Los autores diseñaron una metodología para diferenciar si las reservas se acumulan por ingreso de dólares del sector privado (inversiones financieras o reales) o por deuda externa que toma el propio Estado.

La conclusión principal es que las reservas que crecen gracias a flujos privados reducen el riesgo país y la probabilidad de episodios de estrés financiero, pero el aumento financiado con deuda externa pública tiene un efecto débil e incluso ”estadísticamente insignificante”.

La importancia de esta distinción trasciende lo académico en un momento en que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tiene dificultades para aumentar reservas y el gobierno va camino a un segundo “waiver” o “perdón” del FMI en menos de un año por incumplir metas en ese sentido.

La estrategia oficial oscila entre buscar aportes del sector privado y crédito multilateral (BID, Banco Mundial, CAF), swaps de moneda, como los firmados con China y EEUU, o endeudamiento tradicional. Según los autores, solo la primera vía fortalece la capacidad del sector público para evitar episodios de stress financiero.

La investigación afirma que las políticas cambiarias activas se basaron históricamente en dos razones: por un lado, acumular reservas como “autoseguro” o colchón de liquidez que minimice el riesgo de crisis; por el otro, como estrategia para suavizar la volatilidad cambiaria frente a la entrada o salida de capitales. Un tercer motivo, antiguo y de corte neo-mercantilista, era que acumular reservas contribuía a frenar la apreciación de la moneda local, permitiendo potenciar las exportaciones, lógica aplicada en distintos periodos por países como China y Japón.

Evaluar el impacto concreto sobre el riesgo país sólo puede hacerse, según el paper, si se observa de qué modo varía la “posición neta de activos en moneda extranjera del sector público consolidado” (Tesoro y BCRA ) cuando cambian las reservas.

Si los dólares ingresan a través de inversiones o depósitos de privados y luego son “esterilizados” emitiendo títulos en pesos, el Estado suma activos externos sin acrecentar su pasivo en dólares. Pero si el aumento de reservas es vía endeudamiento, el activo sube junto con el pasivo y la posición neta se mantiene constante.

El trabajo sostiene que esa diferencia explica por qué los mercados tienden a reconocer una mejora en la solidez financiera del país solo bajo la primera modalidad. Según Levy Yeyati, “el hecho de que los spreads soberanos disminuyan solo cuando las reservas crecen impulsadas por capital privado confirma que el origen de las reservas resulta clave para el riesgo país”.

En la red Linked-In el economista resaltó además que el estudio analizó datos de 44 economías emergentes en el período 2000-2023, que las reservas “contracíclicas” reducen el riesgo país, pero aquellas financiadas con deuda externa “tienen un efecto menor o no significativo”.

En la economía argentina, la acumulación de reservas suele responder al acceso a crédito internacional. En la última década, episodios de calma coincidieron con el ingreso de capitales privados, aun con reservas relativamente bajas.

En cambio, el endeudamiento público para reforzar los activos del BCRA no redujo perceptiblemente el riesgo país ni la inestabilidad cambiaria. “La acumulación por deuda pública no logra disminuir la percepción de fragilidad financiera ni la propensión a crisis”,afirma el estudio, cuyos autores recurrieron a datos del balance de pagos y desagregaron la evolución de la posición internacional de cada país, según la fuente de ingreso de los dólares y descubrieron patrones contrastantes entre economías emergentes.

“Estados como Brasil, Filipinas, Perú o Vietnam suelen acoplar la variación de reservas a flujos privados, compatibles con estrategias de intervención activa para moderar los movimientos del tipo de cambio. Argentina, Colombia, Indonesia o Sudáfrica recurren frecuentemente a endeudamiento público para incrementar o proteger su stock de reservas”, explican los autores.

“La capacidad para resistir episodios de fuga de capitales o restricciones de financiamiento externo -afirman- aumenta solo cuando el sector público extiende su posición neta en dólares, lo que sucede si las reservas provienen de ingreso privado”. La acumulación estática de reservas con endeudamiento, en cambio, no tiene impacto relevante porque solo altera la composición de activos y pasivos, y no el saldo neto.

Estudios previos ya habían identificado que el nivel de reservas es un indicador central de vulnerabilidad ante crisis. La novedad del paper es que el origen de las reservas es un aspecto central de su grado de efectividad.

¿Qué implica esto para la política cambiaria y financiera?, planteó retóricamente Levy Yeyati. Y respondió: “intervenir en el mercado cambiario para acumular reservas cuando entran flujos privados no sólo ayuda a estabilizar el tipo de cambio y evitar desvíos transitorios o cíclicos: también fortalece la solvencia externa y reduce el costo de financiamiento del país”, una observación a contrapelo de la política oficial, que prioriza no emitir pesos con ese objetivo, mantener el dólar dentro de la banda cambiaria y priorizar la baja de la tasa de inflación.

En cambio, el análisis empírico del estudio apunta que la acumulación de reservas vía flujos privados comprime el riesgo país y disminuye la probabilidad de episodios de “estrés financiero”, definidos como aquellos en los que el riesgo país supera los 1.000 puntos básicos. Básicamente, la acumulación de reservas con ingreso de fondos privados es una suerte de seguro contra crisis externas, mientras la financiación con deuda externa no tiene efecto preventivo.

(Foto: Shutterstock)

Como recomendación de política pública, el paper apunta que muchas evaluaciones de costo-beneficio sobre acumulación de reservas subestiman su efecto indirecto: “El hecho de que las reservas genuinas reduzcan el spread y con ello el costo de la deuda debería tomarse en cuenta en cualquier estrategia”, subraya Gómez.

Esta observación resulta especialmente sensible para la coyuntura argentina, dado el volumen de vencimientos en moneda extranjera que enfrenta el Estado y la vigilancia permanente de los mercados sobre el nivel de reservas del Banco Central.

La investigación reconoce también que ninguna estrategia sustituye la necesidad de mantener un contexto macroeconómico sólido y un esquema de deuda sostenible. No obstante, la evidencia suministrada por este trabajo pone en cuestión el argumento según el cual “toda acumulación de reservas es igual de útil”. En países donde los dólares provienen mayormente de fondeo oficial, swaps o préstamos extraordinarios, el potencial para reducir la percepción de crisis parece limitado.

“No alcanza con acumular reservas; importa de dónde vienen y el impacto sobre la posición neta de deuda y activos. Esa es la señal que miran los inversores”, escribió o Levy Yeyati.

La clave de la resiliencia, concluye el trabajo, radica en alargar la posición de dólares del sector público mediante ingresos no asociados a pagos futuros en divisas. El paper de Gómez, Levy Yeyati y Temperley brinda argumentos para que el debate sobre reservas además del análisis cuantitativo, examine también los canales de generación.

La única forma de que ese escudo contra crisis refuerce la estabilidad es que los dólares tengan origen genuino en el sector privado, no en la multiplicación de pasivos públicos. Mientras más “genuino” sea el ingreso de divisas, menor será la percepción de riesgo y mejor la capacidad del país para acceder al financiamiento global.

bessent,caputo

ECONOMIA

El BCRA reveló cuánta plata debe cada argentino a bancos y billeteras virtuales

El endeudamiento promedio por cliente con entidades tradicionales y digitales subió 75% en un año, con tasas que cuadruplican la inflación

23/11/2025 – 11:22hs

Deuda con bancos y billeteras virtuales es la preocupación central del último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En promedio, cada cliente debe $5,6 millones, lo que representa un salto del 75% respecto al año pasado. La suba de tasas de interés y la expansión de las wallets y prestamistas no bancarios explican este fenómeno. La carga financiera se vuelve cada vez más pesada para los hogares argentinos.

Deuda con bancos y billeteras virtuales: argentinos deben cifras récord

El BCRA analizó el endeudamiento de los argentinos no solo con bancos tradicionales, sino también con fintech, cadenas comerciales, financieras y cooperativas. El informe revela que 6,2 millones de personas son deudoras tanto en el sistema bancario como en el circuito «extra bancario». El saldo promedio por cliente bancario es de $4,4 millones, al que se suman $1,2 millones en entidades no bancarias.

En total, 542 empresas no bancarias otorgan créditos en Argentina, incluyendo billeteras virtuales, supermercados, cadenas de electrodomésticos, cooperativas y financieras. El monto total prestado por estas entidades llegó a $11 billones hasta julio, con un crecimiento del 144% en préstamos personales y 53% en tarjetas en el último año.

La deuda promedio de $5,6 millones por persona en julio implica un incremento del 75% respecto a los $3,2 millones de un año atrás. El informe también detalla que la irregularidad en el crédito (mora) es del 8,6% al considerar bancos y no bancarios juntos, pero salta al 15% solo en entidades no bancarias.

Dentro de los prestamistas no bancarios, la situación es más crítica: préstamos personales de fintech y cadenas comerciales tienen una mora del 20%, y los créditos para electrodomésticos llegan al 27%. Las billeteras virtuales registran un 18% de impago. «El aumento de la cartera en riesgo sugiere un deterioro adicional en la calidad crediticia y plantea el riesgo de un posible incremento futuro», advirtió el BCRA.

Tasas de interés y contexto económico: el peso de la deuda

En julio, mientras la inflación anualizada era del 23%, los préstamos personales de entidades no bancarias tenían una tasa nominal anual del 129%. El costo de la tarjeta de crédito bancaria era del 92%, cuatro veces más que la inflación. Las deudas por préstamos en billeteras virtuales también incrementan el monto total adeudado.

Este salto en las tasas se dio en un contexto de apretón monetario preelectoral. Tras las elecciones, el BCRA flexibilizó los requerimientos de encajes para los bancos, buscando reactivar el crédito. «El objetivo es movilizar más dinero y que los bancos vuelvan a dar crédito», explicaron desde la autoridad monetaria.

En síntesis, la deuda con bancos y billeteras virtuales sigue creciendo, con tasas que superan ampliamente la inflación y un nivel de mora en aumento. El endeudamiento promedio por cliente es récord y plantea desafíos para la estabilidad financiera de los hogares argentinos.

iprofesional, diario, noticias, periodismo, argentina, buenos aires, economía, finanzas,

impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,

campus, real estate, newspaper, news, breaking, argentine, politics, economy, finance, taxation, legal, business,

technology, ads, media,deuda,bancos,banco central,billetera virtual

POLITICA2 días ago

POLITICA2 días agoTras la orden de decomiso de los bienes de CFK, la Justicia evalúa avanzar sobre el departamento de San José 1111

POLITICA3 días ago

POLITICA3 días agoJavier Milei sobre las coimas en la ANDIS: “Hay mucha mala intención política”

ECONOMIA1 día ago

ECONOMIA1 día agoEmpleadas domésticas: con aumento confirmado, cuánto cobrarán en diciembre