INTERNACIONAL

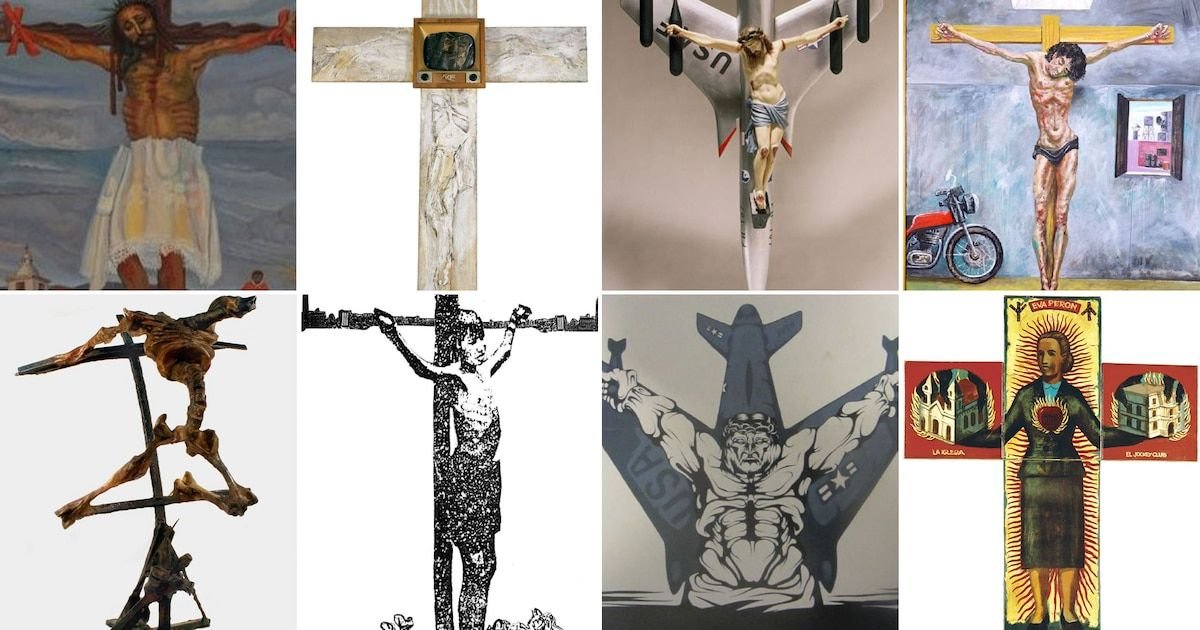

La belleza del día: una historia política de la crucifixión en el arte argentino

En general, la Semana Santa es representada desde la iconografía de la última cena, que posee infinidad de versiones desde que el arte es comercio. Otro momento muy representado es la cruxificción, que tuvo desde el Renacimiento un abordaje religioso, lo que resulta lógico por que a fin de cuentas eran encargos del clero por varios siglos.

En el modernismo se produce esta separación y los abordajes comienzan a variar, muchas veces dentro de corrientes estéticas y otras con una mirada política, como puede observarse en el desarrollo del siglo XX del arte argentino.

En esta selección de obras, que no busca ser representativa, se puede observar como este episodio bíblico fue migrando en ese sentido, de pasar a ser una escena de corte religioso o un ejercicio a convertirse, desde lo simbólico, en una herramienta para expresar el estado de las cosas, desde lo social y lo personal, de un mundo globalizado, sobre todo a partir de la década del ‘60.

El recorrido comienza, no por casualidad, con Eduardo Schiaffino (Buenos Aires, 1858-1935), pintor, intelectual y fundador del Museo Nacional de Bellas Artes de la Argentina. Magdalena clamante es una obra menor, ni de cerca de lo más conocido, y de hecho es un boceto en óleo sobre cartón, realizado antes de 1918.

Es, claramente, un ejercicio, hasta un juego si se quiere, ya que había realizado antes de la fecha la mayoría de sus obras más reconocidas, en el que la escena se centra en una mujer difusa, de rodillas, ante la cruz en la que no se muestra a Jesús. No hay allí una búsqueda de expresar complejidad pictórica ni conceptal; es una escena modernista sí con un quehacer en la pincelada que continúa mirando hacia lo que sucedía en Europa.

En el Salón Nacional de 1939, el Retablo de Jesús de Alfredo Gramajo Gutiérrez (Tucumán, 1893 -Buenos Aires, 1961) obtuvo el segundo premio del certamen, por detrás de La abuelita, un óleo de Ana Weiss, quien fue la primera mujer en recibir el máximo galardón del certamen.

Gramajo, que produjo esta pieza compuesta por tres paneles ya en la madurez de su carrera, refleja la devoción popular del norte argentino y se inscribe en la tradición de la pintura regionalista, un estilo que marcó la carrera del artista. “Yo no pinto, documento” aseguró, para marcar una distancia sobre las lecturas religiosas que se hacían sobre su obra, ya que no lo hacía desde una perspectiva de la devoción o de la fe.

Por otro lado, un artículo Leopoldo Lugones, que lo consideró “el pintor nacional”, generó una mirada política sobre su obra que a él no le interesaba per se, más cercana al nacionalismo que marcaba la agenda desde la Generación del ‘80. En ese sentido, no perteneció al Grupo Nexus, ni puede considerarse un “americanista”, pero eso no signfica que no hubiese, en su distancia de los movimientos oficiales del arte, un posicionamiento. Gramajo Gutiérrez pintó en los bordes del sistema, y quizá por eso le costó muchísimo el reconocimiento de críticas y pares, y quizá por eso hoy no sea uno de los artistas más recordados de su tiempo.

El “Retablo de Jesús” se compone de tres paneles realizados en Catamarca entre 1937 y 1938. El panel superior representa un Nacimiento, con figuras tridimensionales y ofrendas en primer plano, mientras que los paneles inferiores muestran escenas de devoción. En el panel izquierdo, se observa un altar decorado para los ritos de Semana Santa, con mujeres arrodilladas de espaldas al espectador, enmarcadas por un arco de palmas y flores. Por su parte, el panel derecho retrata al Señor de los Milagros, cuya imagen domina la composición, evocando más una representación de la Crucifixión que la de un objeto venerado. En el fondo, se distingue la capilla de La Tercena, ubicada en Catamarca, donde se venera esta figura religiosa.

Influenciado por Matisse, José Luis Menghi (Buenos Aires, 1904 – 1985) grecuentó a los pintores del Círculo de la Escuela de la Boca, se conectó con el grupo El Bermellón y formó parte del taller el Gato Negro.

Como Fortunado Lacámera pintó el mundo desde su habitación, con una obra colorida en la que solía realizar contrapuntos entre la belleza del interior y el exterior y donde rara vez aparecía la figura humana, salvo en casos como Composición con paño figura de Cristo de 1952, en la que lo introduce a través de una meta lectura de la pintura dentro de la pintura. En esta pieza, ya al borde del cambio social que se producirá en la siguiente década, la representación continúa siendo anecdótica, no hay una intencionalidad marcada más allá de la estética y cierta búsqueda de hacer un juego entre lo elevado y lo terreral.

El recientemente fallecido Luis Felipe “Yuyo” Noé (Buenos Aires, 1933- 2025) construyó un sólido conjunto de obras en las que ingreso en la temática, aunque en su caso produjo una omisión o reemplazo del personaje histórico, como Cristo del pecado (1963), un óleo que revela la estructura del bastidor como cruz al ser quemado y Nuestro señor de cada día, un óleo de 1964, que se presenta a la televisión como el hijo de dios que vino a exculpar los pecados.

También, entre 1962 y 1965, realizó Ensayo sobre la incongruencia del cuerpo místico, luego rebautizada Introducción a la comprensión a la civilización occidental y cristiana, realizada entre año en que León Ferrari presentó su famosa pieza que toma parte de este nombre.

En aquel año, el también escultor lanzó el libro-manifiesto Antiestética, en el que funda el pensamiento artístico con respecto al caos que irá profundizando a lo largo de su carrera, seis años de su primera muestra individual y a poco menos de su involucramiento en el movimiento Otra Figuración.

Yuyo nunca dejó de producir y en sus últimos años, ese caos había tomando nuevas formas vibracionales y en Hoy, el ser humano un acrílico de 2016, presenta un Cristo fraccionado, en el que desplegó todas unas escenas de violencia a su alrededor, entre las que se observa un recorte de Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío de Goya.

Si hay una crucifixión que trascendió las salar de los museos en el arte argentino es la La civilización occidental y cristiana de León Ferrari (Buenos Aires 1920 – 1993), pieza originalmente creada en 1965 para el Premio Di Tella, ocasión en que fue censurada por su director, Jorge Romero Brest, asegurando que la pieza podía resultar ofensiva para parte del personal, aunque sí aceptó las otras tres piezas presentadas: Cristo murió, La civilización occidental y cristiana bombardea las escuelas de Long Dien, Cauxé, LinnPhung, Mc Cay, AnTanh, An Minh, AnHoa y DucHoa y 15 votos en la OEA.

Con estas pieza, Ferrari comenzó su etapa de producción más política, con la guerra de Vietnam siendo el primer conflicto bélico con una amplia repercusión mediática de la modernidad, que expuso a través de la televisión sus horrores. Sin embargo, con el tiempo, la obra trascendió su estado natural y se reconfiguró en una crítica contundente y atemporal a la relación entre religión, violencia y poder. Por esta pieza y por su enorme carrera, en 2007, recibió el prestigioso premio “León de Oro” en la Bienal de Venecia, uno de los galardones más importantes del mundo del arte.

Ferrari comenzó su carrera en la década de 1950, trabajando con cerámica y madera, y más tarde exploró una amplia variedad de materiales y técnicas. Entre sus series más destacadas se encuentran las “Relecturas de la Biblia”, donde reinterpretó textos religiosos desde una perspectiva crítica, y “Nosotros no sabíamos”, una recopilación de noticias sobre asesinatos y desapariciones durante la dictadura cívico-militar en Argentina.

Y es que como artista y también activista, Ferrari estuvo profundamente comprometido con las causas sociales y políticas, con un legado que abarca desde esculturas y collages hasta escrituras abstractas y planos arquitectónicos, en los que se caracterizó por su capacidad de denunciar las desigualdades, las dictaduras, la intolerancia religiosa y las guerras. La historiadora Andrea Giunta, curadora de la escandalosa muestra del Recoleta en 2004, sostiene que Ferrari “hizo de los lenguajes del arte un arsenal”.

En el año 2000, la exposición Infiernos e idolatrías, realizada en el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), recibió ataques de ultracatólicos, que tuvo desde una carta de repudio del entonces cardenal Jorge Bergoglio (hoy Papa Francisco) que la condenaba como blasfema, manifestaciones en la puerta, y una bomba de estruendo y olor dentro de la sala. En la retrospectiva de 2004, grupos ultrarreligiosos protestaron contra la muestra, calificándola de blasfema, y llevaron a cabo acciones como rezos colectivos, misas y la destrucción de algunas obras.

Ante el pedido eclesiástico, la justicia inicialmente ordenó la clausura de la muestra, aunque fue reabierta más tarde, convirtiéndose en un símbolo de resistencia frente a la censura. Ferrari, en entrevistas posteriores, resumió el conflicto con una frase contundente: “Mi exposición hablaba de la intolerancia y ellos la demostraron con los hechos”. Y, aunque parezca inverosímil, en 2020, grupos religiosos pidieron la clausura de una retrospectiva en el Museo Reina Sofía de España.

Tras la discolución del grupo Otra Figuración, Ernesto Deira (Buenos Aires 1928, París 1986) exploró temas como la religión, el lenguaje y la comunicación masiva, influenciado por el auge del estructuralismo en el Buenos Aires de la década.

Una de las piezas más destacadas es Memoria de Grünewald, una monumental tela de 2 x 3 m de 1967 inspirada en Retablo de Isenheim, pintura del renacentista alemán Matthias Grünewald, reinterpreta la crucifixión como un momento que encapsula tanto la muerte como el nacimiento.

Deira consideraba a Grünewald como un hombre profundamente comprometido con su tiempo, en ese sentido las preocupaciones del pintor miraban, como Ferrari, hacia la guerra de Vietnam como al golpe en Estado del ‘66 derrocó el gobierno constitucional de Arturo Illia, la dislocución de los partidos políticos y las universidades intervenidas, entre otros temas.

“La intención de Deira por entonces ‒explica Marchesi‒ era trazar una crónica sobre algunos de los acontecimientos más violentos sucedidos en el mundo desde los años 60: la pobreza en el Tercer Mundo, los procesos de descolonización, la invasión estadounidense a Vietnam y, en el caso de la Argentina, los primeros actos represivos que inauguraron la década del 70″, escribió Mariana Marchesi para Identificaciones, muestra en el MNBA que presentó una serie de siete pinturas del artista argentino que se creían destruidas tras exhibirse en el Instituto de Arte Latinoamericano de la Universidad de Chile, en 1971.

En 1968, Ricardo Carpani (Tigre, 1930 – Buenos Aires, 1997), pionero del arte militante que adoptó el pincel como una herramienta de identidad y resistencia, tomó una decisión que une su obra al vanguardismo político experimental de los años sesenta al crear un afiche inspirado directamente en La civilización occidental y cristiana de Ferrari.

En su relectura del afiche, adoptó un lenguaje más accesible que el de Ferrari, sin abandonar la mirada crítica del original al capturar al Cristo y al avión en su estilo figurativo característico, para buscar una circulación pública más directa en una audiencia más amplia y diversa. Carpani, de alguna manera, hizo de “traductor” para una pieza que había sido censurada y atacada por lo que él consideraba los “agentes del imperialismo norteamericano”, representado en la figura de Romero Brest y, por extensión, el Instituto Di Tella, tal como enunció en el texto Privatizar la cultura (1964).

En una entrevista de 2016 para Archivo Carpani, “Yuyo” Noé, amigo de ambos artistas, recordó: “Cuando León vuelve de su exilio en Brasil va a buscar la obra que estaba en un depósito. Encuentra que al Cristo se le había roto un brazo. Entonces compra en una santería otro brazo y lo arma. Él quería tenerlo colgado, no sabía dónde, para que no se le vuelva a romper. Mi casa es muy especial tiene un hall de 10 pisos, muy alto, y entonces me pide colgarlo ahí. Entonces lo colgamos nosotros. León, Ricardo y Yo. Y yo como un estúpido no saqué fotografía nunca ni de la obra colgada en mi casa ni de nosotros tres colgando esa foto. …es la fotografía que más lamento no tener”.

Además de su cita a Ferrari, Carpani, quien tuvo un profundo compromiso con las cuestiones sociales con una producción artística con forma de denuncia de las desigualdades y un homenaje a la dignidad de los trabajadores, representó la escena bíblica en diferentes momentos, incluyendo el óleo Crucifixión realizado casi en simultáneo con el enorme Ecco Homo, obra realizada para una capilla de San Luis.

Cofundador del emblemático grupo Espartaco, en 1959, con un ojo en el muralismo mexicano y, sobretodo, como una apuesta al arte político y social enfocado en los sectores populares de Argentina, Carpani no tuvo más remedio que marchar al exilio ya en 1974, para volver al país tras el regreso de la democracia.

En sus últimos años realizó una obra monumental para una iglesia. Carpani dijo: “soy agnóstico, pero el sueño de todo pintor es dejar una obra en una iglesia”. Detrás de ese anhelo pintó Ecce Hommo, un Cristo crucificado de 3,80 metros de altura por 2,00 metros de ancho, para el altar de una humilde Capilla en el Dique La Florida, Provincia de San Luis, dedicada a Nuestra Señora de Luján.

La genésis fue en 1995, cuando invitado por el gobierno provincial para exponer obra en el Museo Dora Ochoa de Masramon, al que además dona una de sus pinturas de la serie Los amantes, conoce la capilla y llega a un acuerdo con un mecenas de una empresa constructora. En la imagen al óleo se observa a un Cristo que emerge de la oscuridad, creando una tensión entre las tinieblas y las luces que se centran en él.

“Creo que este Cristo lo hice desde la perspectiva de alguna manera de la dignidad humana, que para mí es algo muy fundamental. Es un poco la visión del sacrificio de Cristo, restituyéndoles la dignidad humana a los humildes y está hecho también desde nuestra perspectiva, desde nuestra perspectiva de latinoamericanos. Desde la perspectiva de argentinos y también, por supuesto, de la perspectiva de Puntano. Tengo la esperanza de que en su contacto con la comunidad de aquí de la Florida. De algún modo esta imagen cumpla con esa función que para mí sería ideal de continuar restituyendo la dignidad humana, a los seres que entran en contacto con ella. Porque sin dignidad humana, LOS pueblos, las naciones no merecen existir”, dijo durante la presentación, realizada un año despues.

Lamentablemente, el deseo del artista de permanecer en la capilla no se respetó, ya que el enorme cuadro fue retirado de una década después ya que “el edificio religioso no dispone del espacio necesario para exhibirla” para ser llevado al Obispado de San Luis y luego en comodato al Museo Ochoa por dos años.

También a finales de los ‘60, Jorge Andrada Ruiz (La Rioja, 1945 – Madrid, 1995) realizó una serie de obras en las que combinó la flora norteña con lo místico, como Procesión al Cristo de los Cactos, 1969, que se encuentra en el Museo Quinquela Martín o Cristo crucificado en un cactus, 1970.

En su trayectoria Andrada Ruiz recorrió indagó en varios estilos. Su obra inicial, caracterizada por un postimpresionismo luminoso, reflejaba la influencia de los paisajes y las vivencias de su infancia en Chilecito. Sin embargo, durante su etapa en España, hacia donde partió en 1978, su estilo se transformó hacia una abstracción más marcada, llegando a un informalismo expresionista que, a pesar de su evolución, mantuvo una paleta de colores clara, viva y cargada.

Como Carpani, en los años finales de su vida, Antonio Berni (Rosario, 1905 – Buenos Aires, 1981) realizó una serie de obras con la crucifixión como eje, pero, por supuesto, a partir de su mirada en la que ingresaba imaginería del contexto social e histórico.

En 1978, el artista rosarino recibió un encargo por parte del rector del instituto San Luis Gonzaga, de Las Heras, quien gestionó la creación de unas grandes pinturas-murales a través de un intermediario, el pintor herense Esteban Semino, amigo de Berni, para conmemorar los 20 años del espacio privado en 1981.

En ese proceso, Berni trabajó ininterrumpidamente en los que elaboró las obras a partir de una serie de bocetos y estudios previos que fueron expuestos en la galería porteña Velázquez en 1980, junto a los murales, estudios y otras pinturas.

Entre las que se destacaron Cristo en el departamento, en el que se observa en el fondo a la metalúrgica IMPA, que en 1961 intentó ser cerrada, medida que no pudo concretarse gracias a resistencia de los trabajadores y de las trabajadoras, quienes lograron salvarla transformándola en cooperativa; fondo que vuelve a aparecer en la metafísica La Magdalena. También sobresale de aquella serie, Cristo en el garage, también llamado Cristo de la moticicleta, donde vuelve a hacer una conexión entre los trabajadores, lo cotidiano y el sufrimiento.

El 21 de junio de 1981, coincidiendo con el día de San Luis Gonzaga, en la capilla del Instituto San Luis Gonzaga, de Las Heras, se inauguraron dos pinturas-murales: La Crucifixión y El Apocalipsis, que fueron calculadas al detalle, desde la composición cromática hasta la incidencia de la luz en el espacio.

Las pinturas se inscriben dentro de la tradición de la iconografía cristiana, pero a través de una actualización, incorporando elementos propios de la realidad de la época. A la izquierda de Cristo, muestra a la Virgen María, quien porta un pañuelo estampado, en alusión al emblema utilizado por las Madres de Plaza de Mayo, que es sostenida por San Juan y otras figuras religiosas clásicas. También se incluyen personajes contemporáneos, incluso a su Juanito Laguna, quien encarna las vivencias de los sectores populares, que vestidos con ropas modernas generan un puente entre el drama del Calvario con el dolor colectivo de los años 70 y 80 en Argentina, producido por la dictadura, la represión y las desapariciones forzadas.

Del otro lado de la cruz, sobresale la figura de un militar romano que porta un Fusil Automático Liviano (FAL), un arma utilizada durante el régimen militar, y si se observa entre las “rendijas” de los personajes en primer plano se puede observar a una serie de hombres en el fondo, ensangrentados o con las manos en alto. En un rincón, una mujer de gesto adusto, sostiene a un bebé y es acompañada por un niño, que podría ser una alusión a las apropiaciones.

Si bien en El Apocalipsis no se encuentra la escena de la cruz, esta obra dialoga con la anterior, por lo que hay que pensarlas como indivisibles. Basada en las profecías de San Juan, la obra reinterpreta los Cuatro Jinetes como símbolos de la victoria, la guerra, el hambre y la muerte, a través de estos arquetipos, y entre imágenes cataclísmicas de estrellas caídas, aves carroñeras y hongos nucleares.

El artista sintetiza así el camino de una humanidad que va hacia su autodestrucción, a través de los peligros del egoísmo humano, las guerras y los excesos de la sociedad de consumo, representada por una televisión. Sin embargo, entre el caos surge la mano de Dios como gesto de esperanza en la capacidad del hombre para cambiar el destino.

La muerte de Berni, en octubre de 1981, truncó la posibilidad de una tercera pintura para la capilla, “La última cena”, en la que reuniría personajes recurrentes de su universo artístico como Juanito Laguna y Ramona Montiel junto a otros símbolos del pueblo.

En 1983, el escultor Norberto Gómez (Buenos Aires 1941 – 2021) presentó Crucifixión, una pieza en madera y resina poliéster que pertenece al acervo del Museo Moderno.

Nacido y criado en Sarandí, una localidad semiindustrial al sur de Buenos Aires, Gómez creció en un entorno de calles de barro y a través de su padre, carpintero, y su tío, luthier, comenzó a moldear una sensibilidad artística y un amor por los materiales y el trabajo artesanal que serían clave en su carrera.

Durante una estadía en París, entabló una amistad y trabajó con Julio Le Parc, de quien dijo que “el respeto es mejor que el cariño. Es una forma más profunda de lo fraterno”y colaboró con en la obra que ganó el premio de la Bienal de Venecia de 1965, también se relacionó con Berni, a quien ayudó en la creación de los primeros assemblages de los icónicos Juanitos.

En los ‘80, Gómez se alejó del circuito artístico y se refugió en su taller, donde comenzó a trabajar con resina poliéster, un material que le permitió explorar formas orgánicas y viscerales. Allí se produjo giro en su obra, alejándose del minimalismo y adentrándose en un lenguaje escultórico que evocaba cuerpos torturados, esqueletos retorcidos y materiales al borde de la ruptura.

De esa época es Crucifixión, una de sus obras más impactantes y controvertidas, en la que representa un esqueleto retorcido sobre un asador, pieza que fue interpretada como una alusión a la violencia y el sufrimiento humano. Entonces, los críticos señalaron que la obra evocaba la tradición macabra del matadero y establecía paralelismos con la cruz, aunque en este caso el asador simbolizaba más el suplicio que la redención.

El impacto de “Crucifixión” fue inmediato. En una entrevista de 2007, Gómez recordó cómo una de sus esculturas provocó que una espectadora se descompusiera y vomitara durante una exposición en la galería de Ruth Benzacar. Lejos de sentirse ofendido, el artista vio en esta reacción una validación de la potencia emocional de su obra.

Ya en los’90, Federico Klemm (Checoslovaquia, 1942-Buenos Aires, 2002) ingresa en la imaginería del evento desde otra perspectiva, creando con su lenguaje propio un híbrido entre mitología y religión.

Su obra, cargada de simbolismo y sensualidad, desafió las normas de su tiempo y abrió caminos para nuevas formas de expresión. En las foto-pinturas como La crucifixión (1994) y La resurrección (1994), por ejemplo, Klemm reinterpretó iconografías religiosas desde una perspectiva personal y transgresora, incorporando elementos autobiográficos y referencias a su relación con su madre, Rosa Marechek.

En la obra de Elda Cerrato (Italia, 1930 – Buenos Aires, 2023) cohabitaron la memoria personal y colectiva, aunque sus primeras obras estuvieron centradas en la investigación geométrica y búsquedas espirituales tras su experiencia en los primeros grupos del maestro místico George Gurdjieff en América Latina.

Tras la dictadura, su trabajo tomó un cariz político más potente, y participó de diferentes acciones colectivas para denunciar los peligros e injusticias que aquejan a la vida democrática, las violencias, las crisis económica política y sociales del país y la región.

Entre esos trabajo se encontró su participación en el libro 20 años después (1996) o 50 años de la Declaración de los Derechos humanos (1998), entre otros, para los que realizó grabados como Desocupación o Millenium (2001), en la que despliega a través de un niño crucificado una crítica a la violencia regional, a través de cadáveres que se apilan en el fondo de la obra, multitudes marchando en la zona media y el poder militar como barrera que protege un modelo de civilización, con una versión del Hombre de Vitruvio en la cima también en posición de estar en una cruz.

En la segunda pieza, presentada en una muestra en el CC Recoleta, despeja gran parte del escenario para dejar solo al niño, pero consigue a través de dos elemento una síntesis conceptual. Ahora, la ciudad ya no está arriba, sino en la base y se encuentra derruida, se desintegra sobre si misma, y el travesaño horizontal de la cruz es una versión de una metrópolis pujante.

Por su parte, Santiago García Sáenz (Buenos Aires, 1955 – 2006) realizó una extensa obra con imaginario religioso, desde vírgenes y mártires, a la presencia de Cristo.

Ya a finales del milieno, la pandemia del VIH/Sida en el campo artístico argentino lo llevó a ser testigo de la muerte de numerosos colegas y amigos, a la vez que vivía en silencio la enfermedad, experiencia que se manifestó en los lienzos en piezas como Cristo en los enfermos, exhibida por primera vez en el Centro Cultural Ricardo Rojas en 1998.

De aquel año es Dios con nosotros, un óleo en el que aparecen mucho de su iconografía imperante, la ciudad babilónica, marrón, que parece devorarse todo y, allí abajo, sus mártires, una de ellos crucificado. En una habitación, alguien convalece y se lee el grafiti “In te, Domine, speravi” (Pongo mi confianza en ti, Señor), mientras en otra se recrea un nacimiento, como el producido en Bélen hace más de dos siglos, por nombrar algunos de los detalles.

En la obra de García Sáenz, entonces, hay una puesta política que nos relata una soledad ante una enfermedad que no se detiene, que expone a una parte de la comunidad al suplicio, al castigo social, que extendería luego con su serie de los Mártires del Chaco.

No se necesita deecir mucho sobre la obra política y social de Daniel Santoro (Buenos Aires, 1954), quien desde los ‘90 se ha convertido en un agudo comentador no solo del peronismo, sino también de la historia argentina y su sociedad, poniendo sobre el lienzo en evidencia episodios y momentos reconocibles.

En muchas de sus obras, también, dialoga con elemento reconocibles de la historia del arte o, como en Eva de los cuatro fuegos, la iconografía religiosa y el dorado heredado del arte bizantino, colocando a la santa patrona del justicialismo en lugar de Cristo, y en cada una de los extremos algún acontecimiento con su canonización .

Allí se encuentra el parquet incendiado, haciendo referencia al mito de que los obreros que fueron beneficiados con hogares sociales durante el Primer Plan Quiquenal levantaban el piso para hacer asados; el conflicto con la Iglesia surgido a partir de un giro en los subsidios hacia la Fundación Eva Perón y el Jockey Club, como espacio representante de la élite golpista.

INTERNACIONAL

La salud del papa Francisco a través de los años: desde su juventud hasta la última internación

Luego de largas semanas luchando con las secuelas de la neumonía bilateral, esta mañana a las 7.35 hora de Roma, murió el Santo Padre, según informó el Vaticano.

“Recen por mí”, fue una frase emblemática que el papa Francisco, el argentino Jorge Mario Bergoglio, pronunció cientos de veces desde que asumió como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, el 13 de marzo de 2013. En los últimos meses, las cadenas de oración se multiplicaron en el mundo, pendientes de su frágil salud.

En sus 88 años de vida, Francisco se sobrepuso a varias complicaciones de salud que foguearon su temple, la más impactante la enfrentó a los 21 años, cuando una grave infección respiratoria obligó a los médicos a extirparle parte del pulmón derecho. Corría el año 1957, y el joven Bergoglio cursaba el segundo año del Seminario Metropolitano en Villa Devoto, Buenos Aires. Aún no se había ordenado como sacerdote.

Años después, al recordar aquel momento, comentó: “A esa edad uno se siente omnipotente. No es que no estuviese preocupado, pero siempre tuve la convicción de que me iba a curar”. Pero esta certeza, que se convirtió en una realidad, con el paso de los años, se tradujo en el talón de Aquiles del Pontífice.

Un proceso esperable por su edad, debido a que el sistema inmunológico se debilita a medida que envejecemos, lo ubicó en una posición sensible y la combinación del pasado y el presente, junto a las complicaciones derivadas, como la bronquitis o neumonía, provocaron su muerte en las últimas horas.

El papa Francisco fue hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma el viernes 14 de febrero con un diagnóstico inicial de bronquitis. Unos días después, el Vaticano comunicó que el Pontífice enfrentaba una “infección respiratoria polimicrobiana” que complicó su estado de salud, lo que llevó a un ajuste en su tratamiento farmacológico. Estuvo internado por 38 días.

Posteriormente, una tomografía reveló la presencia de neumonía bilateral, lo que exigió el inicio de un tratamiento antibiótico combinado con corticoides. De acuerdo con el Vaticano, este cuadro clínico se encuentra asociado a condiciones previas como bronquiectasias y bronquitis asmática, afecciones que impactan sobre su sistema respiratorio.

Luego, el Santo Padre alternó entre mejoras leves y cuadros respiratorios graves. El sábado 22 de febrero, la salud del Pontífice se agravó tras sufrir una grave crisis asmática. El Vaticano indicó que estaba en estado “crítico”, con “pronóstico reservado”. Para estabilizarlo fue necesaria la administración de oxígeno de alto flujo y transfusiones sanguíneas, dada la presencia de trombocitopenia, una disminución de las plaquetas, vinculada a un cuadro de anemia.

El domingo 23 de febrero, los análisis de sangre confirmaron la insuficiencia renal, aunque los médicos aseguraron que estaba controlada. En ese día, el Papa participó en una misa, lo que mostró su disposición, a pesar del pronóstico reservado.

Días más tarde, cuando ya se cumplían casi dos semanas de internación, desde el Vaticano una frase comenzó a ganar espacio entre los fieles: “Sigue mejorando”. Aunque la mesura nunca abandonó el cuadro Francisco, el diagnóstico inicial evolucionó hacia una infección respiratoria polimicrobiana, que derivó en una neumonía bilateral junto a complicaciones renales detectadas en días posteriores.

El 27 de febrero, las buenas noticias colmaron a los fieles. Las muestras de voluntad del Santo Padre al participar en una misa en la capilla del hospital, mientras continuaba con fisioterapia respiratoria y descanso guiado por los especialistas, mostraban una evolución favorable. Más aún cuando se confirmó que la insuficiencia renal habia cedido y el cuadro respiratorio mostraba signos de una evolución favorable.

Desde el Vaticano resaltaban que el cuadro inflamatorio pulmonar del papa Francisco, derivado de una neumonía bilateral, mostraba signos de mejoría. Según el último informe, la tomografía computarizada (TAC) de tórax “ha evidenciado una evolución normal del cuadro inflamatorio pulmonar”.

La estabilización de su salud era alentadora, pero desde la Santa Sede advertían que, dada la “complejidad del cuadro clínico”, eran necesarios “más días de estabilidad clínica”.

Pero tan solo 24 horas más tarde, Francisco enfrentó una crisis respiratoria tras un episodio de broncoespasmo que incluyó vómito con inhalación. Este evento desencadenó un deterioro en su estado respiratorio. Inmediatamente fue sometido a una broncoaspiración y se le aplicó ventilación mecánica no invasiva, lo que mejoró sus intercambios gaseosos. Aunque el incidente fue descripto como aislado, el pronóstico del pontífice siguió siendo reservado.

Tras este episodio, Francisco volvió a poner su voluntad ante todo y mostró nuevos signos de recuperación. Es por eso que, a pesar de las dificultades y estas crisis respiratorias, buscó el modo de seguir gestionando asuntos del Vaticano desde el hospital.

Firmó decretos, nombramientos y mantuvo reuniones con altos cargos de la Santa Sede, como el cardenal Pietro Parolin y Edgar Peña Parra. Además, publicó mensajes en los que agradeció el apoyo de los fieles y reafirmó su compromiso con la Iglesia, mostrando su determinación de continuar con su labor mientras su salud lo permita.

Al comenzar marzo, las noticias sobre la evolución del Santo Padre parecían ser una sucesión de mejoras. Sin embargo, el 3 de marzo, desde el Vaticano informaron: “El Santo Padre ha presentado dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda, causados por una importante acumulación de moco endobronquial y el consecuente broncoespasmo”.

(Foto: Difusión)

Pese a esta crisis, Francisco se mantuvo lúcido y orientado. De todas maneras, como consecuencia, fue sometido a dos broncoscopias para eliminar las secreciones y recibió ventilación mecánica no invasiva.

Finalmente, tras 38 días de internación, el Papa recibió el alta médica, y dejó el hospital el 25 de marzo de este año y regresó a su residencia en la Casa Santa Marta para continuar su recuperación. Luego de abandonar el hospital, hizo algunas apariciones apariciones públicas, entre ellas un encuentro con los reyes británicos, Carlos y Camila, el 9 de abril.

En una de estas ocasiones, fue transportado en silla de ruedas hacia la basílica de San Pedro, sin portar la habitual sotana blanca. En otra, se desplazó en un pequeño Fiat blanco hasta la iglesia de Santa Maria Maggiore, ubicada cerca de la estación central de Roma, para realizar una oración privada. Este es el lugar donde el Papa ha expresado su deseo de ser enterrado. El 6 de abril, Francisco regresó por primera vez a la plaza de San Pedro, y también se le vio brevemente al final de la misa del Domingo de Ramos, donde se encontraban unos 20.000 fieles.

Esta última y prolongada internación fue la cuarta hospitalización del Sumo Pontífice en el Policlínico Gemelli de Roma desde marzo de 2013, cuando, el entonces Arzobispo Primero de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, fue elegido Papa.

En 2021, se sometió a una operación de colon en el mismo hospital, y en 2023 fue atendido por una infección respiratoria, de la que se recuperó y dejó el hospital tres días después. Pocos meses más tarde, también en 2023, fue nuevamente ingresado para una intervención quirúrgica abdominal debido a una hernia.

El Papa Francisco enfrentó una serie de desafíos de salud a lo largo de su vida y su pontificado. Si bien su energía y compromiso con la Iglesia han sido inquebrantables, las diversas afecciones que ha sufrido han sido seguidas de cerca por sus seguidores y los medios del mundo.

A pesar de las intervenciones quirúrgicas y las complicaciones de salud que enfrentó desde joven, su capacidad para seguir adelante con su labor como líder espiritual siempre fue admirable.

En 1957, cuando tenía poco más de 20 años -el Papa nació el 17 de diciembre de 1936-, se sometió a la extirpación del lóbulo superior del pulmón derecho debido a tres quistes. Esta operación, realizada en Buenos Aires, fue consecuencia de una neumonía severa.

En aquella época, Jorge Bergoglio se encontraba en el seminario de Devoto cuando contrajo una grave enfermedad pulmonar en medio de una epidemia de gripe. Aunque muchos de sus compañeros seminaristas también se vieron afectados, su cuadro fue especialmente severo.

Francisco recordó que padeció “un cuadro febril que no cedía”, por lo que el director del seminario decidió llevarlo al Hospital Sirio Libanés, donde un neumonólogo, el doctor Zorraquín, le diagnosticó tres quistes en el lóbulo superior del pulmón derecho, así como un derrame pleural bilateral que le causaba “dolor y dificultad respiratoria”. Como resultado, le practicaron una punción pleural para extraer el líquido acumulado.

Después de este tratamiento inicial, los médicos le informaron que debía someterse a una intervención quirúrgica para extirpar el lóbulo afectado, ya que existía el riesgo de una recaída.

La operación fue compleja y dolorosa: “La cicatriz de la incisión quirúrgica que me hicieron va desde la base del hemitórax derecho hasta su vértice”, contó Francisco años después y describió los dolores postoperatorios como intensos, si bien su recuperación fue óptima, marcó su salud respiratoria en la adultez.

En los años 80, el sacerdote Jorge Mario Bergoglio enfrentó una grave complicación de salud: una gangrena en la vesícula acompañada de peritonitis. El cirujano Juan Carlos Parodi, quien fue llamado a atenderlo, recordó que el paciente estaba en un estado crítico: “los ojos hundidos, deshidratado, con dolor”.

La situación era tan grave que el propio Parodi dudaba de la posibilidad de que Bergoglio sobreviviera si no se intervenía de inmediato. La operación fue compleja y duró cinco horas, durante las cuales fue necesario “lavar” el abdomen para retirar el pus acumulado y extirpar la vesícula dañada. Parodi admitió que, en algún momento, llegó a pensar que no podría salvarlo, pero -para su sorpresa- el sacerdote se recuperó en una semana.

Después de la cirugía, Bergoglio, visiblemente agradecido pero preocupado por no poder pagar, le mostró al doctor un libro de la “Historia de Ignacio de Loyola” que había firmado. Parodi, sin saber en ese momento que el sacerdote era el futuro Papa, le respondió que su interés no era económico, sino el gesto de recibir el libro.

Años después, en 2014, Parodi tuvo un encuentro con el Papa Francisco, quien le recordó aquella noche en la que le salvó la vida, agradeciéndole nuevamente por su intervención.

Una de las condiciones de salud que ha marcado al Papa Francisco es la bronquitis, que ha sufrido en varias ocasiones a lo largo de los años.

Este padecimiento, particularmente en los inviernos, tiene sus raíces en su historia médica, específicamente en la parte del pulmón que le fue extirpada en su juventud.

La bronquitis es una inflamación de las vías respiratorias, causada comúnmente por virus respiratorios, que provoca tos, dificultad para respirar y mucosidad. Por sus antecedentes, Francisco fue particularmente vulnerable a los virus respiratorios.

(REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La primera vez que fue hospitalizado durante su pontificado fue en julio 2021 debido a una afección intestinal. En esa ocasión estuvo 10 días en el Policlínico Gemelli de Roma. No obstante, en varias ocasiones se ha visto obligado a ingresar en el hospital por problemas respiratorios.

A finales de 2022 y principios de 2023, el Papa fue diagnosticado con bronquitis, y en marzo de 2023, sufrió una neumonía.

En 2021, Francisco pasó por una intervención quirúrgica importante para extirpar 33 centímetros de su colon debido a una estenosis diverticular.

Esta afección en el colon fue la causante de la hospitalización, y aunque la operación salió bien, el Papa confesó que sufrió consecuencias de la anestesia general.

Otro episodio importante ocurrió en junio de 2023, cuando se sometió a una cirugía abdominal para eliminar tejido cicatricial y reparar una hernia abdominal.

La intervención tuvo lugar en el Policlínico Gemelli de Roma y nueve días después del procedimiento quirúrgico, recibió el alta.

La cirugía fue relativamente compleja, pero como en ocasiones anteriores, Francisco logró recuperarse y continuar con sus compromisos eclesiásticos, aunque las cicatrices no solo eran consecuencia de esta última operación, sino también de cirugías anteriores.

Además de estos problemas de salud, el Papa Francisco ha tenido dificultades con la movilidad debido a problemas en la rodilla, lo que le ha obligado a usar silla de ruedas, bastón y, en algunos casos, andador.

La gonalgia, un dolor persistente en la rodilla, fue otro inconveniente que dificultó su capacidad de caminar y permanecer de pie durante períodos largos.

En los últimos meses, la bronquitis continuó siendo una de las principales preocupaciones del entorno del Papa.

Ya había mencionado a principios de febrero que sufría de un resfriado, pero la situación empeoró con el diagnóstico de bronquitis. El 9 de febrero el Papa ya mostró dificultades para respirar mientras pronunciaba una homilía, y un asistente tuvo que terminar su discurso por él.

La hospitalización para tratar la bronquitis persistente llegó pocos días después.

Este episodio no fue aislado, ya que el Papa había enfrentado dificultades respiratorias desde finales de 2023. En noviembre de ese año, ya había tenido problemas de respiración, y en la Semana Santa de 2024, no pudo pronunciar la homilía del Domingo de Ramos debido a su infección pulmonar.

La bronquitis y otros problemas respiratorios han causado una notable alteración en su vida cotidiana y en sus compromisos como líder de la Iglesia Católica. En ocasiones, incluso ha tenido que delegar funciones en otros miembros del clero debido a su incapacidad para realizar ciertas actividades, como la entrega de lecciones de catecismo o la realización de celebraciones religiosas.

Desde 2024, Francisco experimentó un cambio en su aspecto físico. Se ha vuelto más hinchado y visiblemente más delgado, lo que podría ser un reflejo tanto de los problemas de salud como de los tratamientos a los que se ha sometido para sus problemas pulmonares a repetición. Su uso más frecuente de la silla de ruedas y los problemas de movilidad continúan marcaron sus últimos días

Durante todo su papado, a pesar de su edad y las afecciones físicas, mantuvo un fuerte compromiso con sus deberes espirituales.

Más allá de las intervenciones quirúrgicas, las caídas también han sido una constante preocupación en la vida del Papa.

En enero de este año, Francisco sufrió un accidente doméstico en la Casa Santa Marta, donde reside, y se lastimó el antebrazo derecho. Aunque la contusión después de una caída no resultó en fracturas, fue necesaria la inmovilización del brazo durante varios días.

Esta caída se sumó a otros episodios previos, como en diciembre de 2023, cuando se golpeó el rostro y sufrió un moretón visible entre el cuello y la mejilla.

Estos incidentes, aunque no han causado lesiones graves, han resaltado la fragilidad física del Papa y su creciente dificultad para moverse en sus últimos años.

double pneumonia,hospital,nuns,pontiff,pope,statue,treatment,vatican

INTERNACIONAL

Where will the next pope come from? Analysts say it could be Africa’s time

JOHANNESBURG: The next pope could, and some analysts say should, come from Africa. Christianity is booming here. More people are becoming Catholics on the continent than anywhere else in the world, and millions of Africans proudly stay true to their faith despite persecution and death.

«As in previous years, increases (in the number of Catholics) were registered above all in Africa,» the Vatican said in October 2024, stating that 7,271,000 Africans joined the faith last year.

In 2023, the National Catholic Register reported «Home to fewer than 1 million Catholics in 1910, the Catholic population of Africa is now 265 million.»

Fox News Digital understands there are three leading African papabile – «pope-able» candidates – Cardinal Fridolin Ambongo Besungu, 65, from the Democratic Republic of Congo (DRC), Cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, 76, from Ghana, and Guinea’s Cardinal Robert Sarah, who is viewed as less likely due his being 80 years old.

POPE FRANCIS DEAD AT 88, VATICAN SAYS

Congolese Cardinal Fridolin Ambongo Besungu (AP Photo/Andrew Medichini)

«Is it time? Certainly, it is an appropriate time for the leader of the Catholic Church to come from Africa for reasons that would capture the world’s imagination,» Greg Tobin, author of the novels «Conclave» and «Council,» and the biography of «Pope John XXIII, the Good Pope,» told Fox News Digital.

He added, «The Church has been growing at an amazingly rapid rate over the past few decades in the face of government opposition in many African nations, overt persecution of Christians and Catholics in many of the same nations, and violent opposition. Further, the leaders who have been appointed bishops and raised up as cardinals are generally highly educated, often in the West.»

Theologian and executive coach Jonathan Morris was also positive about the idea of a new pope coming from Africa, telling Fox News Digital, «An African candidate for pope is not only interesting from the perspective of representation of the fastest-growing region of the Church, but also because an African candidate could bring together divergent ideological groups of cardinals.»

Catholic bishops attend a mass for peace in Goma, eastern Democratic Republic of Congo, on Jan. 28, 2024. (Alexis Huguet/AFP via Getty Images)

Morris, a Fox News contributor, added, «The African Church is, as a whole, more conservative than the European and American Church. But wouldn’t these Europeans and Americans love to be part of making history!»

While this largely conservative approach from Africa’s papal candidates is a positive factor among traditional Catholics, many still don’t want a hardline pope, Gregory Tobin said. Tobin is right on topic, as he is currently writing a new book, «The Mysteries of the Conclave.» The Conclave is the meeting in the Vatican where the new pope is chosen. Tobin said, «The (African) Church and its leaders can come across as either ambivalent or very hard conservatives – a mixed bag that is a ‘turnoff’ for cardinal-electors who seek more highly defined, clear theology and pastoral ‘style’ from the one whom they will elect.»

AFRICAN CATHOLIC PRIESTS TELL POPE FRANCIS THEY REFUSE TO BLESS SAME-SEX COUPLES

Ghanaian Cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson waits to exchange Christmas greetings with Pope Francis at the Clementina Hall on Dec. 21, 2013, in Vatican City. (Franco Origlia/Vatican Pool/Getty Images)

Some analysts recommend it’s the right moment, with a pope from Africa, to reward Christians for their strength despite often horrific persecution. It’s easy to openly be a Christian in Texas. But recently in the DRC, where 95% of the population are Christian, no one stopped Islamist rebels from forcing 70 Christians into a church where they were butchered, beheaded with machetes.

In 2023, Fox News Digital was told that more than 52,000 Christians «have been butchered or hacked to death for being Christians» since 2009 in Nigeria, according to Intersociety, a civil society group based in Onitsha.

Yet Nigeria in 2023 was shown to have the largest number of practicing Catholics in the world – worshipers who attend Mass – by a long way, followed by another African country, Kenya. This is according to Georgetown University’s Center for Applied Research in the Apostolate (CARA), which reported «weekly or more frequent Mass attendance is highest among adult self-identified Catholics in Nigeria at 94% followed by Kenya at 73%.»

Greg Tobin offered his take on the preferred candidates. First, «Cardinal Fridolin Ambongo Besungu, DRC, Archbishop of Kinshasa, is a leading African candidate, though he is not considered strong or consistent in his theological teachings, (and) he is a vocal opponent of the dictatorial leadership of his country.»

Pope Francis waves to the public as he leads the Mass at Martyrs Stadium in Kinshasa, Democratic Republic of the Congo on Feb. 2, 2023. (Chris Milosi/Anadolu Agency via Getty Images)

And «Cardinal Peter Kodwo Appia Turkson, from Ghana, [from] 2020 onward served Pope Francis as head of a multi-group task force to monitor widespread effects of (the) coronavirus pandemic on churches and Catholic institutions. Turkson is a viable choice, widely respected, liked by Pope Francis, and theologically and ‘politically’ palatable to Western prelates, but his visibility has dimmed in recent years. His election would be a major surprise along the same line that Bergolio’s (Pope Francis) was in 2013.»

CLICK HERE TO GET THE FOX NEWS APP

Guinean Cardinal Robert Sarah, center, attends a prayer at the Cathedral of Our Lady of Victories in Dakar on Dec. 4, 2023. (Guy Peterson/AFP via Getty Images)

Tobin pointed out that Guinea’s Cardinal Robert Sarah, being 80, is «ineligible to vote in the conclave due to age. A distinct long-shot, due to age and sense his time has passed.»

One final note: Should the next pope come from Africa, he won’t be the first. Victor I, from North Africa, served as the pontiff between 189-199, and was closely followed by Miltiades and Gelasius I.

INTERNACIONAL

Murió el papa Francisco: la autobiografía en la que habló sobre un amor secreto, la homosexualidad y el aborto

Toda la bibliografía sobre el Papa

Papa Francisco,Últimas Noticias

-

POLITICA3 días ago

POLITICA3 días agoAuditoría sobre discapacidad: una mujer se disfrazó para poder cobrar la pensión de su marido fallecido; también recibían el subsidio prófugos y falsos amputados

-

POLITICA19 horas ago

POLITICA19 horas agoEl PRO criticó a Manuel Adorni: “Prefieren perder por un punto contra Leandro Santoro a que le ganemos al kirchnerismo”

-

POLITICA1 día ago

POLITICA1 día agoDenuncian a un juez por frenar una causa contra Cristina que permitiría recuperar US$1125 millones de la corrupción