POLITICA

Christian Asinelli: “La integración es un desafío pendiente en la región que se puede lograr con voluntad política”

El vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el argentino Christian Asinelli, resaltó que la integración regional es un desafío pendiente pero posible si existe voluntad política. Además, abogó por avanzar en acuerdos estratégicos para “salir del círculo de pobreza estructural”.

“La gente tiene muchas necesidades, vivimos en una región muy injusta, con todavía mucha pobreza. No hay tiempo para pensar en peleas mezquinas, y sí, tiene que haber más tiempo para pensar en cómo hacemos para que los temas claves sean consensuados y llevados para adelante con una visión de largo plazo”, afirmó.

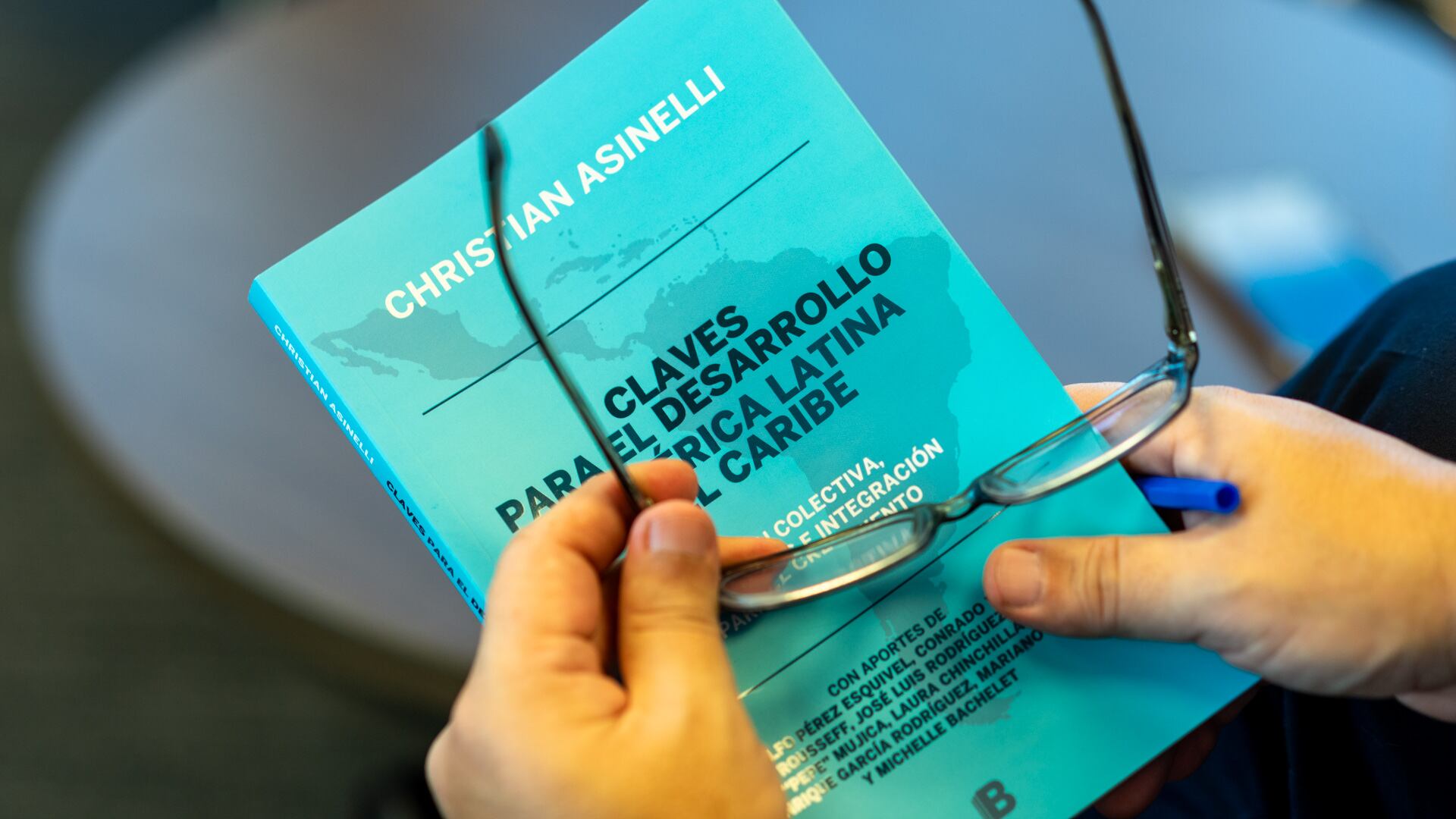

En una entrevista con Infobae a propósito del lanzamiento de su nuevo libro “Claves para el Desarrollo de América Latina y el Caribe”, Asinelli se refirió a los principales desafíos que tienen las clases dirigentes y advirtió que las cuestiones ideológicas no deberían ser un impedimento para llegar a consensos que permitan avanzar con obras estratégicas, mejorar la educación y consolidar las instituciones democráticas.

El libro -subtitulado “acción colectiva, capacidades e integración para el crecimiento”- incluyó una parte académica y una serie de entrevistas a ex presidentes, expertos y referentes sociales, que brindaron sus testimonios y experiencias. En formato papel y audiovisual, Asinelli dialogó con el uruguayo José Mujica, la chilena Michelle Bachelet, la costarricense Laura Chinchilla, el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel; el titular de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el español Mariano Jabonero, entre otros.

“La integración es un desafío que está pendiente y que se puede lograr con voluntad política”, sostuvo el VP de la CAF, quien destacó que una definición común sobre el uso de los recursos disponibles podría revertir las condiciones actuales de pobreza.

En su análisis, el vicepresidente de la CAF reconoció que, pese a los múltiples problemas que enfrentan América Latina y el Caribe, la posibilidad de integración sigue vigente y subrayó que el contexto global, marcado por crecientes incertidumbres, ofrece una oportunidad para que la región actúe unida.

“Mirar los problemas globales que tiene el mundo y ver una región que los puede resolver si está unida es una matriz bastante presente en las charlas y entrevistas”, explicó el vicepresidente de la CAF, quien también elogió al fallecido papa Francisco, con quien mantuvo una relación cercana, tanto en lo personal como en los institucional. “Fue una voz muy potente. Hoy se escucha en la región y en todo el mundo su frase ‘nadie se salva solo’. A veces fue incomprendido, pero sembró mucho”, afirmó.

Asinelli mencionó que la integración ha sido un objetivo histórico, desde Simón Bolívar hasta José de San Martín, pero reconoció las dificultades para llevarla a la práctica. Aun así, afirmó que hoy, con una matriz energética más limpia que la de los países desarrollados, una capacidad alimentaria superior a la demanda interna y el acceso a minerales estratégicos como el litio —del cual Argentina, Bolivia y Chile concentran el 70 % de las reservas globales—, la región cuenta con activos valiosos para construir un futuro compartido.

El dirigente del CAF enfatizó la necesidad de una “mirada estratégica” por parte de los gobiernos para acordar puntos esenciales. “No se tienen que poner de acuerdo en todo. Se tienen que poner de acuerdo en las cuestiones estratégicas”, afirmó, en referencia a decisiones sobre educación, infraestructura y el tipo de Estado y democracia que se quiere construir.

Asinelli también advirtió sobre la urgencia de fortalecer las instituciones y sostuvo que el debate sobre el tamaño del Estado no debe opacar el objetivo principal: contar con las capacidades humanas y normativas necesarias para implementar políticas públicas efectivas en salud, educación, protección social y jubilaciones.

Por último, remarcó la necesidad de dejar de lado disputas menores y avanzar en consensos duraderos. “Vivimos en una región muy injusta, con todavía mucha pobreza. No hay tiempo para pensar en peleas mezquinas. Tiene que haber más tiempo para pensar en cómo hacemos para que los temas claves sean consensuados y llevados para adelante con una visión de largo plazo”, concluyó.

La entrevista a Christian Asinelli

– Para iniciar la charla quiero preguntarle ¿qué quiso transmitir con este nuevo libro “Claves para el Desarrollo de América Latina y El Caribe”?

– Siempre que me tocó hacer alguna actividad de responsabilidad, quise tratar de encontrarle un sentido o aprovechar la experiencia para volcarla al papel. Cuando fui legislador porteño, escribí un libro sobre la ciudad de Buenos Aires. Cuando fui director Nacional de Modernización del Estado, hice uno sobre temas de modernización. En mis pasos previos por la gestión en temas de organismos internacionales, escribí sobre cómo se financia el desarrollo a través de los entes multilaterales. Esto último me dio una pista para seguir estudiando cuáles son los temas claves para el desarrollo de América Latina y el Caribe.

Fruto de la experiencia que estoy teniendo en CAF, trabajando y viendo qué pasa en todos los países de América Latina y el Caribe, en la interacción con ministros, con presidentes, con responsables de llevar adelante las políticas públicas, la idea del libro es aprovechar toda esa experiencia, ese conocimiento para generar un debate de hacia dónde tenemos que ir como región.

– En el libro hay entrevistas con personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, ex presidentes como Dilma Rousseff, José Luis Rodríguez Zapatero, José Mujica, Laura Chinchilla, la propia Michelle Bachelet. ¿Qué denominadores comunes detectó en todos estos contactos?

– El libro tiene un hilo conductor, que es una parte de conceptualización de los distintos temas y una experiencia práctica de distintos artículos que fui escribiendo en los últimos años. Después, lo que para mí es muy importante, es recoger la experiencia de gente que ha vivido, que ha pasado por lugares de gestión, que -a unos les puede gustar más o menos- pero han tenido una vida de 70, 80 años de experiencia. Soy de los que creen que la experiencia llega tarde y cuesta cara, y que aprovechar la experiencia de aquellos que han vivido es muy importante.

Uno de los hilos conductores en todos ellos fue esta idea de que, a pesar de los problemas que tenemos en la región, la integración es algo que todavía falta, pero que es posible concretarla. Mirar los problemas globales que tiene el mundo y ver una región que los puede resolver si está unida, es también una matriz bastante presente en las charlas y en las entrevistas. Son dirigentes de muchísima experiencia, algunos porque han sido expresidentes, otros porque dirigen organismos internacionales, como Mariano Jabonero, en temas de educación, o Conrado Varotto, que en Argentina y en el mundo es una de las personas más reconocidas en temas de ciencia, tecnología, cuestiones nucleares.

La integración ha sido un sueño de muchos -desde Bolívar y San Martín- pero que no es fácil llevar a la práctica. Sin embargo, es posible, especialmente en los momentos en los que nos encontramos, en un mundo con tantas incertidumbres. América Latina y el Caribe termina siendo una región que tiene una matriz energética más limpia que otros países desarrollados. Tiene una matriz en el tema alimenticio que puede alimentar a mucha más gente de la que vive acá. Tenemos minerales raros: Argentina, Bolivia y Chile -lo llaman el “triángulo del litio”- tiene el 70% del litio del mundo, un mineral clave para la transición energética. Tenemos biodiversidad.

– Quiero hacer un punto ahí, porque América Latina y el Caribe están dominadas por un escenario de pobreza estructural, de grandes deficiencias, desde la infraestructura, a la gestión política y de los gobiernos. Se la define como la región más injusta del mundo. ¿Es la región más injusta del mundo?

– El índice de Gini muestra que América Latina termina siendo una de las regiones con la distribución de la riqueza menos equitativa, inclusive de regiones como África, donde uno pensaría que tiene una peor distribución de ingresos. En la región tenemos lugares donde hay muchísimo desarrollo y también hay grandes bolsones de pobreza. Por eso, uno de los temas clave es poder salir de este círculo que tenemos, a partir de la transición energética…

– ¿Ahí hay un círculo de pobreza? ¿Qué significa esto?

– Hay toda una generación que ha estado en la pobreza. La post pandemia no nos ha ayudado, porque la pandemia generó un fenómeno que, como generación, no teníamos idea que íbamos a vivir. Fue difícil para los gobiernos, fue difícil para la gente, fue difícil para todo el mundo.

De la noche a la mañana tuvimos que estar encerrados. No sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si el virus nos iba a matar. De hecho, mató a muchísima gente. Y América Latina y el Caribe -a pesar de que tiene un porcentaje menor de la población mundial- tuvo un porcentaje mayor de muertos por el virus. Ahí hubo un problema, porque las cadenas regionales de valor no estaban integradas. Argentina tiene mucha oferta y experiencia en temas farmacéuticos, Brasil también, Colombia, México, pero nuestras empresas no estaban integradas.

Tuvimos que salir a buscar afuera las vacunas. Todos los países sufrieron si accedían a vacunas de Estados Unidos, si las conseguían en China, Rusia. Ahora, que se nos fue el Papa Francisco, él siempre decía “nadie se salva solo”, pero fue todo lo contrario, fue un “sálvese quien pueda”. Francisco decía que la post pandemia nos iba a encontrar de dos maneras: íbamos a salir mejores o peores. Después, cada uno puede tener su opinión.

– ¿Y cuál es su opinión?

– Salimos de la pandemia y entramos en dos guerras. Ya eso dice todo. Pero volviendo a la pregunta, después de la pandemia, empezaron a generarse un montón de problemas que ahora estamos empezando a ver, como temas fiscales -porque hubo que redireccionar gastos- faltaron ingresos en pequeñas empresas que tuvieron que dejar de funcionar.

Los problemas educativos: chicos que estaban haciendo primer grado y tenían que aprender a leer. Los que tenían posibilidad, porque iban a una escuela privada o a una escuela pública que andaba mejor, probablemente no les fue tan mal, pero aquellos que estaban desfavorecidos…

– O los que tenían o contaban con contención familiar.

– Exacto. Pero aquellos que tenían tres, cuatro hijos y un solo celular en la casa, había que tomar una clase tenían que decidir -miren qué injusticia- quién tomaba clase y quién no tomaba clase. O los que estaban terminando la primaria, los que estaban empezando la secundaria, los que estaban empezando en la universidad. El impacto de esta situación se va a ver en el futuro. Vamos a tener una parte de toda esta generación con problemas de productividad y problemas que nos llevaron a que este círculo de pobreza se haya ampliado.

Los Estados también tuvieron que gastar un montón de dinero en comprar vacunas, en adecuar hospitales, hasta los barbijos o el alcohol en gel. Si no tomamos decisiones en la región sobre cómo financiar las grandes infraestructuras y cómo financiar la educación para salir de la pobreza estructural, todo eso nos puede encontrar en una región mucho peor en los próximos años.

Tenemos la oportunidad de aprovechar todos los recursos naturales con los que cuenta América Latina y el Caribe -por ejemplo el gas- como energía de transición. Están las regiones más desarrolladas del mundo que, para ellos, obviamente, quizás el gas todavía no es una energía de transición. En Japón, Estados Unidos o Europa hay autos eléctricos y una concientización de la gente sobre el tema del cambio climático, pero en nuestra región todavía necesitamos mejorar la matriz energética.

En América Latina y el Caribe hay un montón de recursos en gas. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a utilizar para financiar esa transición o lo vamos a dejar enterrado? Una buena definición estratégica de cómo utilizar esos recursos nos pueden ayudar a mejorar y revertir las condiciones de pobreza.

– Retomo la cuestión del desarrollo y de la pobreza. ¿Si tuviera que encontrar claves específicas para el rumbo que debe tomar la región, cuáles serían?

– Una es la integración física. Aquellos lugares que tienen gas -por ejemplo Vaca Muerta- pueden generar una infraestructura para ayudar a mejorar el desarrollo de distintas regiones del sur de Brasil, del norte de Argentina, de Chile. Eso puede ayudar también a mejorar toda la matriz energética, a bajar las emisiones de dióxido de carbono, que la región emita energía más limpia.

Después, todo lo que tiene que ver con infraestructura para la competitividad. Hacer caminos bioceánicos para que podamos, como región, salir por el Pacífico o por el Atlántico. Eso también es clave, porque hay productos que demandan un mayor esfuerzo logístico. Son cuestiones que exigen trabajar de manera estructural y son cuestiones de largo plazo que no se resuelven de la noche a la mañana. No es que si vamos a hacer un gasoducto o una vía que cruce del Atlántico al Pacífico se termina en cinco minutos.

Por eso, tiene que haber mirada estratégica y tienen que ser algunos puntos donde -esto es un segundo punto importante- los líderes de la región se pongan de acuerdo. No se tienen que poner de acuerdo en todo. Se tienen que poner de acuerdo en las cuestiones estratégicas, en las que hacen a una diferenciación de lo que vamos a hacer como región o de lo que no vamos a hacer.

– Hoy tenemos Estados débiles fiscalmente y, al mismo tiempo, gobiernos que pasan de un extremo ideológico a otro. Pongo el caso de Argentina o Brasil. ¿Cómo se conjuga la necesidad de acuerdos con esos cambios políticos?

– Primero, hay que subrayar la importancia de las políticas de Estado, que las clases dirigentes, sin importar el país, se tienen que poner de acuerdo en cuáles son los temas fundamentales. En educación, en infraestructura, en qué tipo de Estado quieren. Esto se relaciona fuertemente con qué tipo de democracia también queremos para nuestros países.

Hoy existe un porcentaje mayoritario de la población que cree en la democracia como forma de gobierno, pero hace 15 años ese porcentaje era mayor. O sea, hay un debilitamiento de las instituciones democráticas, o mejor dicho, hay una sensación de la gente de que la democracia no le está dando el delivery de sus necesidades.

– Insatisfacción democrática, le dicen acá en Argentina.

– Podría ser insatisfacción democrática. Por eso hay que tratar de mejorar las instituciones, fortalecerlas, porque ya está probado en los países desarrollados que, mientras cuentan con más institucionalidad, más desarrollo pueden generar. Hace muy poco tiempo le dieron un Premio Nobel a tres economistas, dos del MIT, que estudiaron cómo las instituciones hacen que los países se puedan desarrollar más rápido y mejor.

Ese debate ya está resuelto, desde el punto de vista académico y en algunos países desde la práctica. Se necesitan instituciones lo suficientemente fuertes y eficientes para poder hacer un delivery de lo que la gente necesita. Después, algunos pensarán que se requiere más Estado o menos Estado, eso termina siendo otra discusión. Lo que está claro es que al Estado se lo necesita y el Estado, sea chico o grande, debería tener las capacidades en su gente y en las normas, que ayuden a generar las políticas públicas que la sociedad demanda en educación, en salud, en temas sociales, en jubilaciones.

Necesitamos que nuestras instituciones tengan capacidades. Este debate en ciencia política también está resuelto: mientras más capacidades estatales se tienen, mejores son los resultados.

– Hay una visión que, por ejemplo, plantea el presidente Javier Milei, de que cuanto menos Estado hay más desarrollo. ¿El planteo del libro y lo que se pudo recoger en las charlas con estos líderes, indican que es más Estado o menos Estado?

– Es mejor Estado, no necesariamente es tener más Estado. Es tener un Estado que pueda responder a las necesidades de la gente. Y Bachelet en un momento de la entrevista del libro lo dice muy claro en relación con la democracia. Un Estado que pueda resolver los problemas de la gente, no un “Estado bobo” o que no sirva para nada. Tiene que ser un Estado que tenga capacidades, que tenga gente formada, que responda rápidamente, que no tenga problemas de corrupción, que ejecute bien los programas. Eso alguien lo tiene que hacer, no se puede dejar librado ni al mercado ni al azar, y son soluciones que ya se han visto en el mundo.

Lo que tenemos que hacer -y es lo que propone el libro- es ver las experiencias pasadas Por eso la importancia de las entrevistas. Pero también la teoría, porque ya sabemos qué ha pasado en distintos lugares del mundo. Hoy, con inteligencia artificial, se puede rápidamente saber qué está pasando en cualquier lugar del mundo. No hace falta ni siquiera ver televisión.

Hoy contamos con una cantidad de información muy grande y no hay que hacer ni copiar recetas de lo que hayan hecho otros, pero sí hay que mirar cuáles fueron las buenas experiencias, porque la rueda ya está inventada. En todo caso, quizás para los caminos de Argentina se requiera de una rueda con una goma más gruesa, o que se desinfle y se infle, dependiendo del tipo de suelo. Pero más o menos sabemos hacia dónde tenemos que ir.

– En las charlas con estos líderes, ¿hay alguna preocupación o alerta comunes que todos hayan subrayado?

– Todos ven una alerta en el tema de la democracia. Son líderes que vivieron dictaduras militares. En el caso de Bachelet, con la historia de ella y de su padre, en el caso de Pepe Mujica, años tremendos que estuvo encarcelado, y así y todo, salió con una actitud no revanchista, al contrario, de apertura, con calidez y responsabilidad democrática. Porque él fue presidente y podría haber tomado decisiones en contra de aquellos que lo encarcelaron, lo vejaron, lo maltrataron, pero no, miro para adelante.

Otro hilo conductor de todas estas personas es que, a pesar de los problemas, todos miran para adelante, con una visión de futuro esperanzadora. No diría ni optimista, ni pesimista, esperanzadora. Con esta idea de que se puede generar o que podemos vivir en una región mejor, pero lo tenemos que hacer juntos.

– Cuando escribía el libro y hablaba con estos líderes políticos, ¿a quién pensaba que iba a dirigirlo, quiénes lo iban a leer?

– Esto para mí es una continuidad del libro anterior, donde analicé el desarrollo en América del Sur a través de los créditos otorgados por los organismos multilaterales y vi que faltaba ampliar el debate. Obviamente, este es un libro que intenta generar debate en distintos sectores de la sociedad.

Tiene toda una parte académica, que puede gustar más o menos, pero presenta información sobre distintos temas, de infraestructura, desarrollo social, sobre la realidad de las ciudades. Después tiene una parte de opinión, pero con conocimiento de las experiencias de personas que tuvieron que tomar decisiones de políticas de Estado.

Cuando pensé a quién dirigirlo, desde el punto de vista académico, me gustaría que esto sea un debate en las universidades, que ayude a pensar a los que hacen o toman decisiones de política pública. Acá no hay recetas, lo que hay acá es una idea de abrir la discusión para ver cuáles son y que nos pongamos de acuerdo, en la medida de lo posible, en los temas claves en los que necesitamos como región ponernos de acuerdo.

Esto es clave para que dentro de diez o 15 años estemos mucho mejor y que le podamos decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, “hicimos un esfuerzo en estos temas, nos pusimos de acuerdo toda una generación y líderes, sin importar si son de derecha, de izquierda, del norte, del sur, países chicos o grandes, pero nos pusimos de acuerdo en las grandes cuestiones que el mundo necesita, porque tenemos un solo mundo”.

– ¿Hay generosidad para que eso ocurra? ¿Hay solidaridad y comprensión de estas urgencias?

– En el debate público, tal vez no, pero cuando se apagan las cámaras o cuando dejan de tener que expresarse en las redes sociales y se sientan en una mesa a debatir, ahí se puede encontrar la generosidad, los puntos comunes. Tiene que ser una discusión donde se sienten y sean lo suficientemente generosos para pensar el futuro. Porque si no, las futuras generaciones -y también las actuales- van a pasar esa factura.

– Son todos líderes que hicieron y que hablan de futuro. ¿Son esas cabezas aptas para lo que viene?

– No estamos en condiciones de desechar a nadie. Se necesitan nuevas cabezas, con nuevos proyectos y nuevas visiones, pero no se puede dejar de entender o pensar el pasado. No se puede dejar afuera de la discusión a personas que estuvieron sentadas en la mesa de decisión de grandes problemas mundiales. Esa experiencia es invaluable.

Quizás no sean las personas que dirijan el futuro, pero sí tienen que ser las personas que le digan a las nuevas generaciones que van a llevarnos al futuro. Que pueden decir “no se equivoquen con esto, o hagan doble click cuando vean esto, o cuando alguien insulte, piensen dos veces antes de contestar”.

Hay en todos los líderes del libro experiencias distintas y todos dicen “paren la pelota, piensen y miren hacia adelante”. Por eso elegí personas que tuvieran una trayectoria lo suficientemente extensa en distintos aspectos de la vida política, institucional, académica para que pudieran mirar el pasado, pero también que tengan una mirada de futuro.

– ¿Cómo se aborda a dirigentes tan importantes de la región? Un periodista los aborda buscando alguna declaración atractiva. ¿Qué iba a buscar cuando habló con ellos?

– Encaraba las entrevistas como charlas. Trataba de generar un clima ameno, donde pudiéramos pensar cosas de futuro, porque como el libro estaba pensado en las claves para el desarrollo y no iba a buscar un título, busqué exprimirles algo de su experiencia que, después, cuando las personas lean las entrevistas o las vean -porque van a estar todas las entrevistas online- les quede algo. A cada uno le puede quedar algo absolutamente distinto, cada uno puede hacer el clic en el tema que quiera, porque son líderes que hablaron de un montón de temas.

Dentro de las entrevistas se refirieron a la integración, la democracia, hablaron sobre medio ambiente, inteligencia artificial. Cada uno que lea o vea las entrevistas también le puede sacar el jugo desde el punto de vista que le interese, por eso el libro es temático. Traté de que tuviera una visión integral, pero a alguno le puede interesar el capítulo de infraestructura y a otros el de cambio climático, o de inteligencia artificial.

– ¿Hay algo que sea relevante que quiera agregar sobre el tema del libro?

– Ojalá que sea bien recibido y genere un debate interesante mirando al futuro. No pretendo que estén de acuerdo con todas las cosas que dicen en el libro, pero creo que los temas -puede haber más- son importantes para pensar el futuro de nuestra región, de nuestros países, de nuestras ciudades y cómo nos insertamos en una economía global que va cambiando.

– Desde su cargo en la CAF y el recorrido en organismos multilaterales, ¿cuáles son las urgencias de financiamiento que tienen los países? ¿Y en qué deberían pensar los gobiernos?

– Desde la mirada del presente, de qué piden, en qué están pensando, cada país tiene agendas distintas, pero a todos los cruza agendas comunes, por ejemplo, de agua y saneamiento. Los temas climáticos también, porque todos están pensando en cómo hacen para generar menos gases de efecto invernadero. Cuando se analiza los países y se baja a las regiones, los temas de infraestructura vial -básicamente rutas- son clave, porque es lo que conecta al pequeño productor que después puede sacar su producto para exportarlo.

Después, tengo una visión muy clara de los bancos de desarrollo. Estas instituciones nacieron en el siglo pasado. Estamos en un nuevo siglo, pero tenemos que pensarlos para lo que viene. Ahora estamos cumpliendo 80 años de la creación de todo el sistema de Bretton Woods, del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Después nació el BID y después surgió CAF. Todas estas organizaciones se tienen que adecuar a los nuevos tiempos.

– ¿Haciendo reformas internas?

– Haciendo reformas internas, pero también mirando las necesidades de la gente y las necesidades de los gobiernos, que son los dueños de estas instituciones. Y que los gobiernos puedan utilizarlos de manera correcta para hacer programas de desarrollo de largo plazo, al Fondo Monetario, para cubrir desde la estabilidad macroeconómica a cuestiones de políticas que necesitan en un momento específico. Cada organismo debe tener un rol que pueda ayudar a los países, porque al final estas son herramientas para los países.

Ningún banco de desarrollo va a solucionar todos los problemas, pero sí pueden dar la mirada de largo plazo, porque hay en todas estas instituciones funcionarios y funcionarias con mucha experiencia. Es gente que trabaja un proyecto en Argentina, pero después también en Trinidad y Tobago o en Panamá. Se van conociendo distintas realidades que después pueden ayudar a mejorar los proyectos, pero lo principal que necesitamos es proyectar una mirada de largo plazo.

– Hay una polarización ideológica en la región, con una mayoría de países de un signo ideológico, más de centroizquierda, y países, como Argentina, Ecuador y El Salvador, más de derecha. ¿Eso complica los diálogos por la integración?

– Pueden llegar a complicarlas en algunos temas, pero puedo asegurar, porque he tenido la posibilidad de hablar con la mayoría de los líderes de los países, que todos quieren que les vaya bien a sus pueblos, nadie quiere que les vaya mal. Quizás tienen distintas ideas sobre cómo llevarlo adelante.

– Me refiero específicamente a las relaciones entre ellos para lograr esa integración, que según el libro, es clave para el desarrollo.

– Eso es un desafío que está pendiente y que se puede lograr con voluntad política. Es voluntad política.

– En la región, en el Mercosur, sus líderes principales, Lula Da Silva y Javier Milei, nunca hablaron directamente.

– Hay dos andariveles. Uno de los liderazgos políticos y otro el de las estructuras burocráticas -para volver a la ciencia política- donde las cosas sí pasan. A veces parece que las cosas no pasan, pero están pasando. Porque las instituciones siguen y ahí radica la importancia de tener instituciones fuertes. A veces pueden ir a una velocidad más rápida si hay una alineación total entre los liderazgos y las instituciones. A veces van más despacio porque puede haber visiones distintas de hacia dónde ir, pero al fin y al cabo, los que deciden qué tipo de liderazgos necesitan cada país son los ciudadanos y las ciudadanas de cada uno.

Soy muy respetuoso y también todos estos años me ha dado esa idea de que hay que respetar qué tipo de dirigentes eligen cada uno de los ciudadanos, que muchas veces tiene que ver con los momentos que vive cada país. La gente va cambiando y además hoy tenemos una realidad de las redes sociales que tienen un alto impacto.

La gente necesita vivir una inmediatez, esta idea de “quiero esto para hoy”, pero las rutas pueden tardar un año en hacerse, y las grandes obras de infraestructura, tal vez más. Hay una responsabilidad en eso respecto a cómo se traducen en los relatos políticos las realidades de la gestión.

– La del final apunta a algo más personal. Tuvo una vinculación muy profunda y cercana al Papa Francisco. Le pido una reflexión sobre su partida, desde lo humano a lo político o geopolítico.

– Desde lo personal, se me fue un padre, una guía. No voy a decir un amigo, pero sí una guía, porque tuve la suerte -o Dios, para los que somos creyentes- de conocerlo mucho antes de que fuera Papa, y de haber trabajado con él en la Pastoral Social y haberlo acompañado durante mucho tiempo, fueron muchos años.

El otro día, revisando con mi mujer, veíamos una foto del 2007, cuando ella estaba embarazada de nuestra primera hija, y estábamos con él, y otra foto del 2005. Me dio mucha tristeza por la partida de un ser querido, desde lo personal. Me emociona, me da tristeza y dolor, pero también entiendo que es parte de la vida.

Por otro lado, tuvimos uno de los líderes más importantes a nivel mundial, y en esta discusión sobre América Latina y el Caribe, que es en la que estoy muy comprometido, él siempre ayudó muchísimo desde todo punto de vista. Abriendo relaciones, generando espacios de debate, con llamados telefónicos para que dos líderes se junten, trabajando para que pasen cosas, a veces de manera silenciosa. Ha sido una voz muy potente instalando temas, que ahora que el Papa se fue van a empezar a surgir con mucha más fuerza.

Pensar que en “El Eternauta”, esta serie tan popular en todo el mundo, está presente la visión de que “nadie se salva solo”. Eso es algo que él ha inculcado y lo veo a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe, donde se escucha a presidentes, ministros, diputados, líderes sociales mencionar que “nadie se salva solo”. Por eso veo una esperanza. Él, de una u otra manera, con la voz potente que tenía, encendió distintas llamitas del cuidado del medio ambiente, de pensar en los bordes, en la gente que está afuera, en las periferias o en la generación de puentes.

Lo criticaban porque “se juntó con fulano o se juntó con mengano”. Se juntaba con todos, esa era su visión y su misión de ser un pastor para todos. A veces fue muy incomprendido, quizás en Argentina, pero a mí que me toca viajar por toda la región y otras partes del mundo, Francisco siempre fue una voz y alguien muy respetado. Tuvimos la suerte de que entre más de 260 de papas de la Iglesia, el primero de América Latina y el Caribe, fue argentino.

Estamos bendecidos por Dios. Yendo a mi faceta argentina, somos un país bendecido, de verdad. Tenemos minerales críticos, tenemos el gas, tenemos talento. Está Maradona, Messi, cantantes, Darín. Somos un país que está bendecido y una región que también estaba bendecida.

– Y desaprovechada.

– Tenemos que aprovecharla más. Por eso la integración a veces es una palabra que suena lindo, pero que es muy difícil llevarla adelante, porque requiere dejar cosas de lado y generar acuerdos y consensos.

– Como reflexión final, ¿si algo tuvieran que dejar de lado los dirigentes políticos para esta meta, qué sería?

– No sé si es dejar algo de lado. Creo que los liderazgos políticos tienen que tratar de ver los puntos en común y trabajar sobre las cosas en las que están de acuerdo. Todos los líderes de todos los países quieren que a sus países les vaya bien. El 99,9% tiene buena voluntad, quieren que le vaya bien a él, a su país y a su grupo. Eso quiere decir que debe haber un montón de temas en común que tienen los líderes de la región, sin importar que sean de izquierda o de derecha.

– Pensé que iba a decir la ideología.

– La gente tiene muchas necesidades, vivimos en una región -como me preguntaba al principio- muy injusta, con todavía muchísima pobreza. No hay tiempo para pensar en peleas mezquinas, y sí, tiene que haber más tiempo para pensar en cómo hacemos para que los temas claves sean consensuados y llevados para adelante, con una visión de largo plazo. Es la mejor manera y lo mejor que podemos hacer los que tenemos más responsabilidades.

POLITICA

Javier Milei recibió a los hermanos argentinos que fueron rehenes de Hamas durante más de dos años

El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a los hermanos argentinos que fueron rehenes de Hamas durante más de dos años. Se trata de David y Ariel Cunio, que habían sido secuestrados por la organización terrorista en un kibutz en Israel.

Los hermanos fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023 y liberados más de dos años después, por las gestiones de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Leé también: Javier Milei prepara su viaje a Davos y crece la expectativa por un posible encuentro con Donald Trump

Del encuentro en Casa Rosada participaron además el canciller Pablo Quirno y la fundadora y directora ejecutiva de la agencia de noticias Fuente Latina, Leah Soibel.

Los hermanos Cunio son dos de los 20 rehenes con vida que fueron liberados el 14 octubre de 2025 y entregados a la Cruz Roja, luego del brutal ataque de Hamas que desencadenó dos años de guerra con Palestina.

Quiénes son David y Ariel Cunio, los hermanos que fueron rehenes de Hamas y se reunieron con Javier Milei

Los hermanos David y Ariel Cunio fueron rehenes de Hamas y recibidos por Milei en Casa Rosada. Fueron capturados en el kibutz Nir Oz, cerca de la frontera con Gaza y el más devastado por el ataque de Hamas.

David es actor, y tenía 33 años en el momento en que fue capturado junto a sus hijas mellizas, Yuli y Emma, de 3 años, y su esposa y madre de las pequeñas, Sharon Aloni Cunio. Las tres fueron liberadas a fines de noviembre de 2023 durante el primer intercambio de rehenes por prisioneros palestinos durante un breve alto el fuego.

Ariel, que fue tomado como rehén cuando tenía 26 años, fue secuestrado junto a su novia, Arbel Yehud. Antes de ser secuestrado el joven logró enviarle un mensaje a su hermano Eitan, que se salvó de ser capturado: “Estamos en una película de terror”.

Javier Milei, hamas

POLITICA

Ignacio Torres reclamó más penas por los incendios: “Tienen que estar presos el tiempo que tarda en recuperarse el bosque”

A poco más de una semana del comienzo del incendio en Puerto Patriada y otras zonas de Chubut, el gobernador Ignacio Torres reclamó endurecer las condenas para los responsables de la quema intencional de los bosques patagónicos, mientras siguen activos algunos focos en la Comarca Andina.

El mandatario recordó que impulsa un proyecto junto a la senadora Edith Terenzi, que incorpora la figura de ecocidio en el Código Penal, al ser consultado sobre el pedido de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien este lunes propuso penas más graves y viajó a Epuyén para interiorizarse sobre el alcance del desastre.

Torres graficó el problema con una anécdota, a raíz de un incidente en la localidad de Cholila. “Es un proyecto que venimos pidiendo hace años. Puedo dar un ejemplo concreto. El año pasado, encontramos en flagrancia a dos personas que prendieron fuego por un problema entre vecinos; los agarramos con los bidones en la mano, fueron denunciados y condenados, pero estuvieron menos de un mes presos”, señaló, en diálogo con radio Rivadavia.

Frente al mínimo castigo penal que establece la legislación, el gobernador reclamó: “Tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo”. “Da bronca e indigna que estos personajes estén caminando entre los chubutenses de bien como si nada cuando generan semejantes tragedias”, completó.

Torres describió la gravedad de los focos activos en la provincia y remarcó que “el fuego tuvo un crecimiento exponencial como nunca vi”, tras una semana de desastre ambiental que ya arrasó más de 13.600 hectáreas. Y confirmó la reactivación de un foco en Epuyén, aunque llevó tranquilidad al asegurar que “se hicieron los cortafuegos durante toda la tarde” y que “no va a tener cercanía al pueblo”.

Otro de los incendios forestales activos está ubicado en el Parque Nacional Los Alerces. Pese a la ayuda de la lluvia, el fuego persiste. “Estamos atravesando la peor sequía desde 1965”, dijo, y agregó que por los vientos y las altas temperaturas, se complica el control rápido de las llamas. “No vi un avance tan rápido del incendio”, reconoció “Nacho” Torres.

Para el mandatario del PRO, la llegada de más lluvias y el despliegue de todos los medios aéreos disponibles, junto al apoyo de Chile y de las provincias de Santiago del Estero, Río Negro, Neuquén, Santa Fe y Córdoba, dio un panorama alentador sobre ese foco. “Soy optimista. Junto al esfuerzo enorme que se está haciendo con todos los recursos disponibles, más un acompañamiento del clima, esperamos tener novedades mucho más favorables a última hora”, completó.

En este marco, el gobernador diferenció los episodios accidentales de aquellas acciones dolosas que provocaron el inicio del fuego. “En el Parque Nacional Los Alerces, en medio del incendio, fueron detenidos dos turistas haciendo fuego para comer un asado. La intención no era provocar un desastre, pero está terminantemente prohibido cualquier tipo de fuego en toda la provincia y en los ejidos municipales que adhirieron a la ley de emergencia ígnea”, puntualizó. Mientras que en ese sector el origen fue una tormenta eléctrica, en Puerto Patriada “se encontró combustible, lo que demuestra un dolo de querer generar el mayor daño posible”, lamentó.

El apoyo del Gobierno nacional

A partir de la crisis ambiental, Torres valoró la coordinación con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el gobierno de Javier Milei, al caracterizar que “no se distingue entre Nación y provincia, ni en jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces ni en jurisdicción provincial”. Y destacó el envío de una partida económica para asistir alrededor de las 30 familias que perdieron todos sus bienes. “Entre hoy y mañana se va a estar ejecutando”, indicó.

Ante la emergencia, el gobernador reconoció que el despliegue de aviones hidrantes y helicópteros y una coordianción logística que “no se veía desde hace mucho tiempo”. “Nobleza obliga el trabajo con la Nación. No solamente se hizo de manera coordinada, sino que hay un acompañamiento como pocas veces se vio de un trabajo en conjunto y de infraestructura”, subrayó. “Eso es producto de dejar de lado cualquier mezquindad político-partidaria, y entender que el fuego no distingue ni jurisdicciones ni partidos políticos, y poner por sobre cualquier la seguridad de la gente”, resaltó.

Nuevamente, Torres desmintió “teorías conspiranoides” sobre la venta de tierras quemadas y aclaró que “la Constitución prohíbe la venta de cualquier hectárea de bosque nativo, quemado o no quemado”, además de que existe una ley provincial que impide por décadas la utilización de terrenos afectados por el fuego. “El incendio del Parque Nacional Los Alerces se da en un área que es patrimonio de la humanidad y es técnicamente imposible cualquier tipo de enajenación”, advirtió. “Buscan politizar una situación que exige seriedad y responsabilidad”, concluyó.

POLITICA

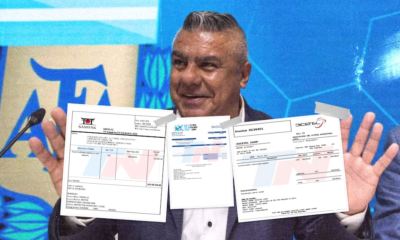

El titular de la UIF se reunió con autoridades de EE.UU. para intercambiar información sobre la causa que tiene en la mira a la AFA

Paul Starc, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), regresó de su viaje a Estados Unidos este viernes. Su visita estaba programada desde antes de fin de año, para intercambiar con autoridades norteamericanas documentación vinculada a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Según pudo saber este medio, el funcionario organizó el viaje para encontrarse con integrantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), que es el par estadounidense de la UIF.

Leé también: La AFA cruzó a la Inspección General de Justicia en medio de las presuntas irregularidades en sus balances

Este organismo norteamericano, que depende del Tesoro de Estados Unidos, se encarga de realizar acciones relacionadas con la inteligencia financiera. Es decir, su objetivo es analizar y detectar transacciones financieras y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos nacionales e internacionales.

La decisión del titular de la UIF de viajar se dio tras las sospechas en torno a TourProdEnter, la compañía ligada a Javier Faroni, el empresario cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La compañía, en los papeles, es administrada por Erica Gillette, la pareja de Faroni.

Días atrás, la Justicia citó a declarar al empresario y a su esposa. La decisión del juez Luis Armella se tomó luego de que se verificara que la empresa TourProdEnter administró US$260 millones de la AFA en el exterior y -según la investigación- de ese dinero al menos US$42 millones habrían sido desviados a compañías presuntamente fantasmas en Miami.

Aunque se mantiene el hermetismo sobre la información a la que pudo acceder Starc, la intención principal de su viaje fue tener detalles sobre las sociedades y operaciones con las que se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia.

Leé también: Confirman que la empresa de Javier Faroni pagó uno de los yates de lujo que Chiqui Tapia usó en Mónaco

Este intercambio de información fue posible gracias a un memorando de entendimiento que existe entre la UIF y el FinCEN. El mismo se concretó en marzo de 2016, durante la gestión de Mauricio Macri.

En ese convenio se confirmó el intercambio y la cooperación entre las dos agencias que están a cargo de perseguir los delitos de lavado de activos. Es decir, ambos organismos pueden acceder y requerir información relacionada con los presuntos delitos de esta índole que ocurren en la Argentina y Estados Unidos.

UIF, Unidad de Información Financiera (UIF), AFA (Asociación de Fútbol Argentino), Estados Unidos

CHIMENTOS2 días ago

CHIMENTOS2 días agoLa triste despedida de Jorge “Corcho” Rodríguez a Pía, su asistente por 30 años: “Gracias por tu amor”

POLITICA1 día ago

POLITICA1 día agoLa AFA giró US$8 millones a cinco empresas en Miami que ya no existen: un argentino disolvió hace seis días una firma clave

POLITICA2 días ago

POLITICA2 días agoIncendios en Chubut: el fiscal general aseguró que el responsable podría recibir hasta 20 años de prisión