POLITICA

Separatismo en África: La agenda global ignorada

A lo largo del continente africano, un amplio número de movimientos separatistas permanecen activos, representando una serie de reclamos históricos y modernos que, en muchos casos, llevan décadas sin resolverse. Estos movimientos, en gran parte ignorados por la comunidad internacional, plantean desafíos cruciales no solo para la estabilidad de los países africanos, sino también para la paz y seguridad global.

Desde las montañas de Cabilia en Argelia hasta las islas de Annobón y Fernando Poo en Guinea Ecuatorial, los separatismos en África encarnan diversas luchas por la autodeterminación, impulsadas por factores como la marginalización étnica, la explotación de recursos y la herencia de fronteras coloniales impuestas. Sin embargo, a pesar de la gravedad y persistencia de estos conflictos, la respuesta internacional ha sido insuficiente.

En este artículo, analizaremos algunos de los movimientos separatistas más significativos que continúan afectando el panorama africano actual y las razones por las que el mundo debe prestarles atención.

La persistencia del separatismo

1. Cabilia (Argelia): La región de Cabilia ha sido históricamente una zona de resistencia al poder central argelino. La población bereber cabilia, con una identidad cultural y lingüística distinta, ha luchado por la autonomía frente a las políticas de arabización promovidas por el gobierno. A pesar de décadas de represión, el cabilismo sigue siendo una fuerza significativa en Argelia.

2. Cabinda (Angola): El enclave de Cabinda, una región rica en petróleo y separado físicamente del resto de Angola, ha sido el escenario de una lucha armada intermitente por la independencia desde la década de 1970. El Frente para la Liberación del Enclave de Cabinda (FLEC) sostiene que, bajo el acuerdo colonial, Cabinda nunca fue parte de Angola.

3. Ngamilandia (Botswana): Ngamiland, donde reside la comunidad tswana, busca mayor autonomía y el reconocimiento de sus derechos territoriales. Las demandas se centran en el control sobre los recursos naturales y la preservación de su cultura.

4. Ambazonia y Bakassi (Camerún): Ambazonia, un movimiento que busca la independencia de las regiones anglófonas de Camerún, ha ganado atención internacional debido a la represión violenta del gobierno camerunés. El área de Bakassi, rica en petróleo, también enfrenta tensiones separatistas.

Protestas en Bakassi (Foto: Vanguard).

5. Dar El Kuti (República Centroafricana): En la República Centroafricana, el movimiento de Dar El Kuti busca una mayor representación y autonomía para su población, que ha sido históricamente marginada en el contexto de la inestabilidad nacional.

6. Sur Congo (República del Congo): El movimiento del Sur Congo, que busca autonomía y reconocimiento cultural, ha emergido en un contexto de marginalización económica y política en una región rica en recursos.

7. Bas-Congo y Katanga (República Democrática del Congo): Ambos movimientos han surgido en respuesta a la explotación de los recursos naturales y la falta de inversión en sus respectivas regiones, buscando mayor autonomía y desarrollo.

8. Nacionalismo copto (Egipto): El nacionalismo copto representa la lucha de la comunidad cristiana egipcia por preservar su identidad y derechos, en un contexto de creciente islamización y marginación.

9. Región del Mar Rojo del Sur (Eritrea): Esta región busca mayor autonomía y reconocimiento de su identidad cultural dentro del estado eritreano, donde ha habido tensiones históricas con el gobierno central.

10. Fernando Poo y Annobón (Guinea Ecuatorial): En Guinea Ecuatorial, las islas de Annobón y Fernando Poo representan casos de fuertes demandas de autonomía. Annobón ha sido escenario de represión violenta por parte del régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, mientras que Fernando Poo alberga a la etnia bubi, que busca mayor autonomía frente al grupo fang.

Una postal que retrata el reclamo histórico del pueblo bubi.

11. Ogaden, Oromia, Tigray, Sidama, Amhara y Afar (Etiopía): Cada uno de estos movimientos representa diferentes grupos étnicos que buscan autonomía y derechos políticos dentro de un Estado centralizado, a menudo enfrentándose a la represión del gobierno etíope.

12. Mayotte (Francia): Este movimiento busca una mayor autonomía y reconocimiento de su identidad cultural dentro de un contexto colonial, donde las poblaciones locales a menudo se sienten marginadas.

13. Togolandia Occidental (Ghana): Este movimiento busca la reunificación con Togolandia, que fue dividido entre Ghana y Togo durante el colonialismo. Las demandas incluyen mayor representación y desarrollo.

14. Mombasa (Kenia): El movimiento de Mombasa busca la autonomía de la región costera de Kenia, que se siente marginalizada y busca un mayor control sobre sus recursos.

15. Cyrenaica (Libia): En Libia, el movimiento de Cyrenaica busca autonomía para esta rica región del este, a menudo ignorada por el gobierno central en Trípoli.

16. Nyika (Malawi): El movimiento de Nyika busca mayor autonomía y desarrollo en una región montañosa rica en recursos, que ha sido históricamente descuidada por el gobierno central.

17. Azawad y Macina (Mali): Ambos movimientos representan demandas de los tuareg y otros grupos étnicos por autonomía y reconocimiento dentro de un Estado en crisis.

18. Rodrigues (Mauricio): La isla de Rodrigues busca mayor autonomía y reconocimiento cultural, en un contexto donde se siente marginada por el gobierno central.

Isla Rodrigues, un paraíso.

19. Rif (Marruecos): La región del Rif ha sido un foco recurrente de protestas, donde la población bereber busca mayor desarrollo y un fin a la marginación política y cultural.

20. Franja de Caprivi y Área de Rehoboth (Namibia): Ambos movimientos buscan mayor autonomía y reconocimiento de los derechos culturales y territoriales de sus poblaciones.

21. Biafra, Oduduwa, Delta del Níger, Arewa y Ogonilandia (Nigeria): Estos movimientos representan diversas luchas de diferentes grupos étnicos por la autodeterminación y el reconocimiento en un país con una historia de tensiones interétnicas.

22. Madeira (Portugal): La isla de Madeira ha visto emergencias de movimientos que buscan mayor autonomía y reconocimiento cultural dentro del contexto de la administración portuguesa.

La bandera del Frente de Liberación del Archipiélago de Madeira.

23. Casamanza (Senegal): En Casamance, el Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamanza (MFDC) busca la independencia de esta región rica en recursos, que ha sido ignorada por el gobierno central.

24. Somalilandia y Jubalandia (Somalia): Estos movimientos buscan reconocimiento internacional y autonomía dentro de un estado que ha enfrentado décadas de conflicto y descomposición.

25. República del Cabo, Volkstaat y Zululandia (Sudáfrica): Cada uno de estos movimientos busca la autodeterminación de diferentes grupos étnicos en un contexto post-apartheid, donde las tensiones étnicas aún persisten.

26. Rol Naath (Sudán del Sur): El movimiento Rol Naath busca una mayor autonomía y reconocimiento de su cultura dentro de un estado que ha enfrentado tensiones étnicas y políticas.

27. Islas Canarias y Ceuta (España): Estos movimientos buscan mayor autonomía y reconocimiento cultural dentro del contexto de la administración española.

28. Darfur y Beja (Sudán): Ambos movimientos han surgido en respuesta a la explotación de recursos y la violencia sistemática, buscando autonomía y derechos para sus poblaciones.

29. Zanzíbar y Pemba (Tanzania): Ambos movimientos buscan mayor autonomía y reconocimiento cultural, en un contexto donde la historia de la isla ha sido frecuentemente ignorada por el gobierno central.

30. Acholi (Uganda): El movimiento Acholi busca un mayor reconocimiento y derechos para su población, que ha sufrido las consecuencias del conflicto y la represión.

El Ejército de Resistencia del Señor, originario de Acholi (Foto: Humanrights4all).

31. Territorio Británico del Océano Índico (Reino Unido): Este territorio ha visto surgimiento de movimientos que buscan autodeterminación y una mayor consideración de los derechos de sus habitantes.

32. Barotselandia (Zambia): El movimiento de Barotselandia busca la autonomía y el reconocimiento de su cultura, en un contexto de marginación histórica.

33. Matabelelandia (Zimbabue): En Zimbabue, el movimiento de Matabelelandia lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad ndebele, que ha enfrentado discriminación y violencia histórica.

La inacción internacional y sus consecuencias

A pesar de la gravedad de estos conflictos, la respuesta de la comunidad internacional ha sido inconsistente y, en muchos casos, inexistente. Los movimientos separatistas africanos, a menudo vistos a través de la lente de la estabilidad regional o como meros disturbios internos, no han recibido el tipo de atención diplomática, humanitaria y política que merecen.

En lugar de abordar las causas profundas de estos conflictos -tales como la falta de representación política, la explotación económica de las regiones ricas en recursos y la discriminación étnica y cultural-, la comunidad internacional ha priorizado la estabilidad a corto plazo, manteniendo el statu quo en lugar de buscar soluciones sostenibles.

En el caso de Annobón, por ejemplo, la represión sistemática del régimen de Obiang, combinada con la explotación de los recursos naturales de la isla, no ha sido debidamente denunciada por la ONU ni por organizaciones internacionales clave. Esta falta de intervención pone en peligro la vida y los derechos de los habitantes de la isla y perpetúa un ciclo de violencia y explotación.

Una agenda global pendiente

El caso de los movimientos separatistas en África no es solo un problema local o regional; es una cuestión que requiere atención global. La fragmentación política, las demandas no resueltas de autodeterminación y los abusos de los derechos humanos son problemas que impactan no solo a los países involucrados, sino a todo el sistema internacional.

Si la comunidad global continúa ignorando estos conflictos, las consecuencias serán más profundas y duraderas, afectando la paz, la estabilidad y el desarrollo de África y más allá. Es hora de que estos movimientos, muchos de los cuales han sido relegados a los márgenes de la política internacional, ocupen un lugar prioritario en la agenda global.

La realidad plantea un llamado urgente para que los actores internacionales aborden las causas subyacentes de los movimientos separatistas en África, no solo como una cuestión de derechos humanos, sino también como una estrategia esencial para prevenir futuros conflictos y promover la paz y el desarrollo en el continente. (www.REALPOLITIK.com.ar)

ETIQUETAS DE ESTA NOTA

Portugal, Libia, España, Reino Unido, Marruecos, Francia, Egipto, Sudán, Annobón, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo, Namibia, Nigeria, Camerún, Cabilia, Argelia, Cabinda, Angola, Botswana, Ambazonia, Bakassi, Dar El Kuti, República Centroafricana, Sur Congo, República del Congo, Bas-Congo, Katanga, Nacionalismo copto, Región del Mar Rojo del Sur, Eritrea, Fernando Poo, Ogaden, Oromia, Tigray, Sidama, Amhara, Afar, Etiopía, Mayotte, Togolandia Occidental, Ghana, Mombasa, Kenia, Cyrenaica, Nyika, Malawi, Azawad y Macina, Mali, Rodrigues Mauricio, Rif, Franja de Caprivi, Área de Rehoboth, Biafra, Oduduwa, Delta del Níger, Arewa, Ogonilandia, Madeira, Casamanza, Senegal, Somalilandia, Jubalandia, Somalia, República del Cabo, Volkstaat, Zululandia, Sudáfrica, Rol Naath, Sudán del Sur, Islas Canarias, Ceuta, Darfur, Beja, Zanzíbar, Pemba, Tanzania, Acholi, Uganda, Territorio Británico del Océano Índico, Barotselandia, Zambia, Matabelelandia, Zimbabue, Ngamilandia

¿Qué te parece esta nota?

Separatismo, en, África:, La, agenda, global, ignorada

POLITICA

Qué implica un acuerdo de reciprocidad de aranceles con Estados Unidos y la diferencia con uno de libre comercio

-

POLITICA3 días ago

Luego de la reunión con Milei, la titular del FMI elogió el programa económico del Gobierno

-

POLITICA17 horas ago

Sorpresivo giro en el caso YPF: por una denuncia contra Cristina y Eskenazi, la jueza Preska podría revocar su fallo contra argentina por u$s 16.000 millones

-

POLITICA2 días ago

Los 4.000 millones de Axel Kicillof que dejaron al descubierto las trampas de las licitaciones

-

POLITICA3 días ago

Javier Milei se reunió con Elon Musk y le regaló una motosierra

-

CHIMENTOS23 horas ago

Se filtró una foto de Susana Giménez en el sanatorio donde fue internada de urgencia su hija: “Está muy preocupada”

-

POLITICA2 días ago

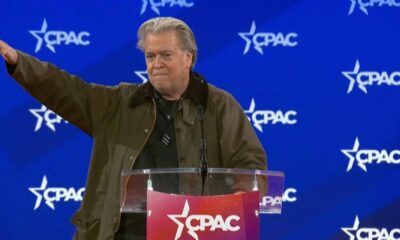

Polémica en la CPAC por el gesto de un exasesor de Donald Trump: “Hace referencia a la ideología nazi”