ECONOMIA

Dato clave: el estudio que anticipó el triunfo de Javier Milei tras la derrota de septiembre

Las semanas previas a las elecciones legislativas de este domingo, el Gobierno de Javier Milei atravesó por uno de los períodos más complejos desde el inicio de su gestión.

Las tensiones políticas y económicas se profundizaron después de la derrota del 7 de septiembre y de las sucesivas votaciones desfavorables en el Congreso, el escándalo de corrupción en la agencia estatal Andis y la salida forzada de su principal candidato bonaerense, José Luis Espert, tras ser denunciado por presuntos vínculos con un empresario acusado de narcotráfico.

Frente a todo esto, apareció la intervención del Tesoro de Estados Unidos para respaldar al mercado financiero. Y un dato clave que fue de interés para el oficialismo, y que anticipó el triunfo contundente de este fin de semana.

Los resultados anticipados por los Índices de Confianza del Consumidor y del Gobierno

Este triunfo fue anticipado por el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), según el cual se registró en octubre un incremento del 6,3% respecto de septiembre, tras las caídas de 13,9% en agosto y 0,3% en el mes previo.

Esta información, correspondiente a un informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, elaborado por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 14 de octubre en cuarenta grandes aglomerados urbanos, ubicó al índice en 42,32, lo que representa un aumento del 6,30% respecto de septiembre, cuando había alcanzado 39,81.

Pero esto no es todo: el Índice de Confianza del Consumidor tiene una relación con el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), también elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. En la reciente publicación de este último, se registró en octubre de 2025 un repunte del 8,1% en comparación con septiembre, al alcanzar los 2,10 puntos en una escala de 0 a 5, un incremento que coincide con el aumento del porcentaje de votos que sacó el oficialismo en las recientes elecciones.

En los meses previos a las elecciones provinciales de septiembre de 2025, el Índice de Confianza del Consumidor experimentó una caída significativa, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Este descenso reflejaba el pesimismo de los consumidores ante la situación económica y política del país. El 7 de septiembre, las elecciones legislativas provinciales resultaron en una derrota para el oficialismo, con la alianza Fuerza Patria obteniendo el 47,18% de los votos frente al 33,77% de La Libertad Avanza.

Sin embargo, en octubre de 2025, el ICC registró un aumento del 6,3% respecto al mes anterior, alcanzando los 42,32 puntos. Este repunte mostró una mejora en la percepción de los consumidores sobre la situación económica, lo que influyó positivamente en los resultados electorales futuros.

La correlación entre el ICC y el ICG y los resultados electorales resultó más que interesante para el Gobierno: en las elecciones de septiembre, la caída en la confianza coincidió con la derrota del oficialismo en la provincia. Ahora, con la recuperación del índice, se dio un cambio en la tendencia electoral.

Creció el Índice de Confianza del Gobierno

El ICG de octubre fue de 2,10 puntos, nivel que representa un aumento del 8,1% respecto del resultado del mes anterior, y una variación interanual negativa del 13,4%. Teniendo en cuenta los valores registrados durante las dos presidencias anteriores, y al igual que en el pasado mes de septiembre, el ICG de octubre se ubica en una posición intermedia: es 25,7% menor que el de octubre de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri (ICG = 2,83), y 37,9% mayor que el de octubre de 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández (ICG = 1,52).

El Índice de Confianza en el Gobierno aumenta 8,1% respecto del mes anterior

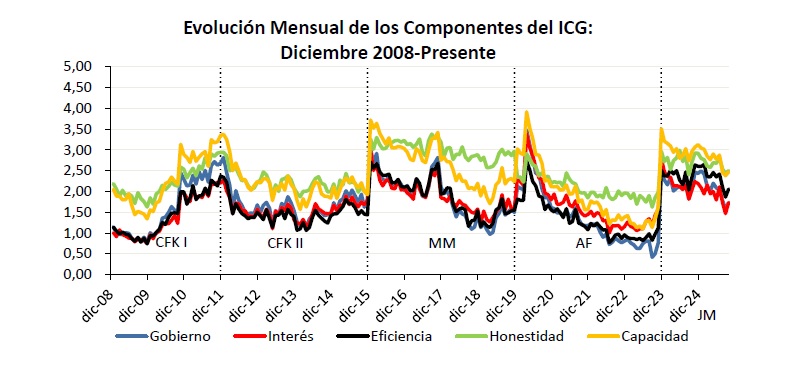

Respecto de septiembre, la mejora del ICG general se replica en los cinco subíndices. Crecen Honestidad a 2,50 (+2,5%), Capacidad a 2,47 (+3,8%), Eficiencia a 2,06 (+10,5%), Gobierno a 1,73 (+10,2%) e Interés a 1,73 (+18,1%).

En niveles, se mantiene la jerarquía relativa: lideran Honestidad y Capacidad, Eficiencia queda en tercer lugar en torno de 2 puntos, mientras Gobierno e Interés continúan rezagados; en variaciones, el mayor avance mensual corresponde a Interés y Eficiencia, y el menor a Honestidad.

Evolución Mensual de los Componentes del ICG: Diciembre 2008-Presente

Tras dos descensos consecutivos de magnitud considerable (−13,6% en agosto y −8,2% en septiembre), con un retroceso de 2,45 en julio a 1,94 en septiembre, en octubre el ICG se recupera un +8,1%, hasta 2,10 puntos. Con este movimiento, el índice se ubica en un nivel similar al de agosto pasado (2,12).

Esta recuperación fue registrada durante la primera mitad de octubre (el trabajo de campo fue realizado entre el 1 y el 14 de este mes), es decir, en promedio unos 20 días antes de las elecciones nacionales legislativas del domingo 26 de octubre.

Evolución Mensual de los Componentes del ICG desde 2015

El ICG es mayor entre los hombres (2,31; +9,0% respecto a septiembre) que entre las mujeres (1,91; +8,5%). La brecha se amplía levemente (de 0,36 puntos el mes pasado a 0,40 en este).

Por otro lado, se mantiene más alto en el grupo etario de 18 a 29 años (2,29; −7,3%), aunque por debajo del pico de septiembre. El grupo etario de 50+ alcanza su mayor valor de los últimos tres meses (2,22; +17,5%). El segmento de 30 a 49 años registra 1,92 (+2,7%) y continúa como el más rezagado.

Asimismo, aumenta en todas las zonas: CABA 1,91 (+7,3%), GBA 1,70 (+4,9%) e Interior 2,33 (+9,4%). En CABA y GBA octubre marca el máximo de los últimos tres meses, mientras que en el Interior el ICG se recupera tras el mínimo de septiembre (2,13). La brecha Interior–CABA se amplía nuevamente, de 0,35 puntos en septiembre a 0,42 en octubre (2,33 vs. 1,91), aunque todavía por debajo de agosto (0,63).

El ICG vuelve a alcanzar su máximo (de 2,24 puntos) entre quienes alcanzaron el nivel terciario/universitario (+12,6% mensual). Siguen las personas que alcanzaron el nivel primario (2,18; +41,6%) y quienes completaron el nivel secundario (1,83; −5,2%). Se destaca el fuerte crecimiento del ICG en el segmento de nivel primario: +0,64 puntos respecto de septiembre (de 1,54 a 2,18).

El ICG de octubre fue nuevamente más elevado entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (4,06 puntos, con un incremento del 6,0%), que entre quienes creen que se mantendrá igual (2,28 puntos, con un aumento del 3,6%) o que empeorará (0,41 puntos, con una caída del 19,6%). En este último grupo, el valor desciende por tercer mes consecutivo.

Evolución del Índice de Confianza del Consumidor

En cuanto al índice de Confianza del Consumidor, si bien el indicador volvió a ubicarse por encima de los 42 puntos. Es un nivel similar al de un año atrás, está todavía por debajo del rango de 45 a 47 unidades alcanzado entre noviembre de 2024 y julio de 2025, cuando la percepción sobre la economía personal y general era más optimista.

En octubre, el índice se ubicó en 42,32, lo que representa un aumento del 6,30%

En la comparación interanual, el ICC de octubre se ubicó 0,24% por debajo del nivel registrado en octubre de 2024. Desde el piso alcanzado en enero de 2024, tras las primeras medidas del presidente Milei, el índice acumula una suba del 18,9% (35,60).

Hay que tener en cuenta que la mejora fue generalizada en todos los componentes: las expectativas de compra de bienes durables e inmuebles subieron 12%, la percepción sobre la situación personal avanzó 5,8% y la macroeconómica, también 5,8%.

El pico del ICC desde que asumió Milei se observó en enero de 2025, con un valor de 47,38, y el mínimo en enero de 2024, con 35,60. En agosto de 2025 sufrió la peor caída, 13,9% en un mes. Desde agosto hasta octubre el índice se recuperó parcialmente.

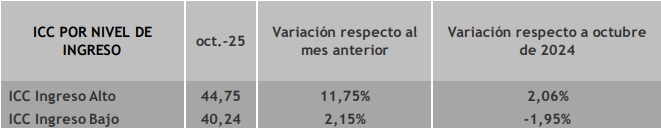

Evolución de la confianza del consumidor en Javier Milei, según sectores y variables

En términos de estrato socioeconómico, el informe detectó una brecha marcada: la confianza aumentó 2,2% entre los hogares de menores ingresos, mientras que creció 11,8% entre los de mayores ingresos. Esta diferencia se explicaría por el distinto impacto de la inflación en torno al 2% mensual en el primer caso y por el efecto del salto cambiario, que incentivó la compra de bienes durables en los sectores con mayor capacidad de consumo.

La confianza aumentó 2,2% entre los hogares de menores ingresos y 11,75 entre los de mayores ingresos

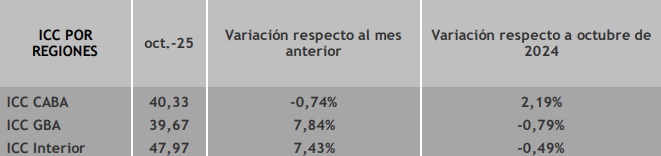

En términos regionales, mostró resultados dispares. En CABA registró una leve baja de 0,74% en el mes, aunque se ubica 2,19% por encima de octubre de 2024.

En el GBA el índice aumentó 7,84%, pero se mantiene 0,79% por debajo interanualmente, mientras que en el Interior subió 7,43% en el mes y se ubica 0,49% por debajo del nivel de un año atrás.

En CABA registró una leve baja de 0,74% en el mes, aunque se ubica 2,19% por encima de octubre de 2024

La evolución de la confianza del consumidor sigue estrechamente vinculada con variables como la inflación, el empleo y la oferta de crédito. Según el detalle del informe, las Condiciones Presentes -que reflejan cómo perciben los consumidores su situación económica actual- aumentaron 10,7% respecto de septiembre y se ubicaron 9,7% por encima del nivel registrado en octubre de 2024.

iprofesional, diario, noticias, periodismo, argentina, buenos aires, economía, finanzas,

impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,

campus, real estate, newspaper, news, breaking, argentine, politics, economy, finance, taxation, legal, business,

technology, ads, media,elecciones,javier milei

ECONOMIA

Balanza comercial: en 9 meses el sector energético aportó el 90% del superávit

El superávit energético de u$s5.368 millones entre enero y septiembre significó el 89% del saldo comercial total. Crudo e hidrocarburos impulsan las ventas

05/11/2025 – 07:38hs

La balanza comercial energética se consolidó como el pilar fundamental del saldo positivo de la economía argentina en los primeros nueve meses del año. Su superávit de US$ 5.368 millones entre enero y septiembre representó casi el 90% (un 89% exacto) del superávit comercial acumulado de toda la economía, que totalizó u$s6.030 millones.

Esta performance se explica por un fuerte incremento en las exportaciones de combustibles y energía del 13% interanual y una marcada caída del 21% en las importaciones del sector, de acuerdo al informe de la consultora especializada Economía y Energía.

El sector energético no solo lideró el aporte al superávit comercial, sino que lo hizo en un contexto de caída general del saldo. El superávit acumulado superior a los u$s6.000 millones fue un 60% inferior al registrado en el mismo período del año anterior (enero-septiembre de 2024).

Mientras que las exportaciones totales de la la Argentina crecieron un 7,5% y las importaciones aumentaron un 30,6% en el período de nueve meses, el saldo positivo en combustibles y energía se elevó un 45% interanual, demostrando la resiliencia y el creciente peso específico del sector.

La energía salva el superávit comercial

El desempeño energético estuvo impulsado principalmente por el crudo, cuyas exportaciones crecieron un 21,2% gracias a un robusto aumento del 41% en las cantidades colocadas en el exterior.

En septiembre, la tendencia se mantuvo. El superávit comercial de la la Argentina fue de US$921 millones, un 6% inferior al de septiembre de 2024. No obstante, el saldo energético se ubicó en US$ 775 millones, lo que significó el 84% del superávit comercial total del mes.

Este saldo positivo se alcanzó gracias a un aumento interanual del 25% en las exportaciones de energía, mientras que las importaciones del sector solo crecieron un 4%.

A nivel general, las exportaciones de septiembre se incrementaron un 17% interanual. El motor de estas ventas externas fueron los productos primarios, con un aumento del 43% interanual. Este crecimiento fue impulsado tanto por la recuperación de los precios internacionales como por la eliminación transitoria de las retenciones a las exportaciones, lo que generó un aumento en los volúmenes exportados.

iprofesional, diario, noticias, periodismo, argentina, buenos aires, economía, finanzas,

impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,

campus, real estate, newspaper, news, breaking, argentine, politics, economy, finance, taxation, legal, business,

technology, ads, media,balanza energética,superávit

ECONOMIA

Tras las elecciones, las tasas en pesos cayeron más de 20 puntos y el Gobierno busca reactivar el crédito

Desde el viernes previo a las elecciones hasta hoy, las principales tasas en pesos que releva el Banco Central registraron una marcada caída. Tanto la TAMAR como la BADLAR mostraron descensos consecutivos que reflejan la nueva orientación de la política monetaria y el intento del Gobierno de abaratar el crédito en pesos.

En el caso de la TAMAR, que corresponde a los depósitos a plazo fijo mayoristas de más de mil millones de pesos en bancos privados, la tasa nominal anual pasó de 58,5% el 24 de octubre a 36,7% el 3 de noviembre, lo que implica un retroceso de 21,8 puntos porcentuales en menos de dos semanas. La tasa efectiva anual acompañó la tendencia, al caer de 76,9% a 43,5%.

La BADLAR, que mide el rendimiento promedio que pagan los bancos por depósitos superiores a un millón de pesos, mostró un comportamiento similar: bajó de 49,4% a 34,7% nominal anual entre las mismas fechas. En términos efectivos, se redujo de 62,2% a 40,8%.

El descenso fue constante durante la semana posterior a los comicios. Las tasas se estabilizaron en niveles que no se veían desde comienzos del año y reflejan un proceso de normalización del mercado financiero luego de la volatilidad electoral. Para las entidades bancarias, este movimiento significa un menor costo de fondeo y, eventualmente, podría trasladarse a las tasas de los créditos al sector privado.

La baja también se sintió en el mercado bursátil. Las tasas de cauciones, que son préstamos garantizados a muy corto plazo entre inversores, operaron en torno a 18% nominal anual para los plazos de un día y dentro de una franja de 20% a 30% para períodos de hasta una semana.

Se trata de valores históricamente bajos para este tipo de operaciones, que se consideran un termómetro de la liquidez del sistema financiero. La caída coincide con un contexto de mayor disponibilidad de pesos y con la decisión del Banco Central de permitir a las entidades un manejo más flexible de sus encajes, lo que redujo la presión sobre las tasas interbancarias.

El descenso de las cauciones también responde a la menor demanda de cobertura en moneda local, producto de la estabilidad cambiaria de las últimas semanas y de la expectativa de que la política monetaria continúe orientada hacia la reducción del costo del crédito.

Para los analistas financieros, esta convergencia entre la baja de las tasas bancarias y las cauciones marca un cambio de etapa. Mientras durante los meses previos al proceso electoral las tasas altas servían para contener la presión sobre el dólar, ahora el foco se desplazó hacia la reactivación del crédito y la normalización del mercado de pesos.

La última licitación de deuda en moneda local reforzó esa tendencia. El Ministerio de Economía adjudicó 6,87 billones de pesos, lo que representó una renovación del 57,2% sobre vencimientos por casi 12 billones, dejando libre una importante porción de liquidez en el mercado.

El dato más relevante fue la baja de tasas efectivas. En el tramo corto, la tasa mensual promedio fue de 2,87%, mientras que en los títulos con vencimiento más largo la tasa fue de 2,55%. En términos anuales, esos valores equivalen a rendimientos muy inferiores a los observados en licitaciones previas.

El Gobierno priorizó la señal de reducción del costo financiero antes que la renovación total de vencimientos, con el objetivo de consolidar la baja de tasas en todo el espectro de instrumentos en pesos. Según la interpretación predominante en el mercado, se buscó reforzar la expectativa de que las tasas se mantendrán dentro de un rango de 30% a 40% nominal anual, siempre que no se altere el equilibrio cambiario.

Además, el Banco Central modificó el cálculo de los encajes bancarios, que pasarán de computarse de forma diaria a promediarse en el mes con un piso del 95%. Esa medida otorga mayor previsibilidad a las entidades financieras y reduce la necesidad de retener liquidez en los tramos más cortos, lo que también colabora con la baja de las tasas activas y pasivas.

En paralelo, se destacó una mayor demanda de títulos a tasa fija y plazos más largos, algo que no se observaba desde principios del año. Este cambio en la composición de las colocaciones fue interpretado como un signo de recuperación de la confianza en la deuda en pesos, aunque todavía en una etapa incipiente.

ECONOMIA

Dólar tras las legislativas: las claves que busca el Gobierno para sostener la calma cambiaria

El dólar oficial opera este martes 4 de noviembre con una caída de cinco pesos, a $1.495, en la pizarra del Banco Nación. En el segmento mayorista, la divisa se negocia a $1.468, y se aleja de del límite superior de la banda cambiaria. En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación se vende $1.517 (-0,5%), y el MEP se ubica a $1.497 (00%). Por último, en el segmento informal, el blue se negocia a con una suba de diez pesos, en $1455.

El resultado de las elecciones legislativas reconfiguró por completo el tablero financiero argentino. La señal política redujo una parte importante de la incertidumbre y empujó a los activos locales a un rally que sorprendió por su magnitud. En paralelo, la discusión de fondo volvió a la agenda: con el riesgo país en baja y las tasas locales aún muy elevadas, el foco del mercado se corrió hacia el tipo de cambio y el ritmo de la normalización monetaria. La pregunta es directa: ¿puede consolidarse un dólar estable con tasas descendiendo y un contexto internacional más benigno?

En el muy corto plazo, la atención de los operadores y empresas pasa por el flujo. La oferta y demanda de divisas siguen condicionadas por la intervención pública, la liquidación del agro adelantada en las semanas previas y los eventuales movimientos de actores externos. En ese marco, cualquier gesto de coordinación entre política monetaria y frentes cambiarios tiende a amplificarse en precios. Si el financiamiento en pesos baja de costo sin perder anclaje, las coberturas en dólares deberían moderarse y, con ello, la presión sobre el mercado cambiario.

A la vez, el mediano plazo vuelve a depender de dos variables: acceso a crédito y acumulación de reservas. Si el país logra sostener una compresión del riesgo soberano y reanudar el vínculo con los mercados, el dólar financiero tenderá a estabilizarse por la entrada de capitales y por una menor necesidad de cobertura. De lo contrario, la inercia cambiaria podría reactivarse, especialmente si se diluye la oferta transitoria de divisas.

El telón de fondo incluye señales desde Estados Unidos. Una Reserva Federal más laxa suaviza la tasa global y mejora el apetito por riesgo emergente, pero el mercado local mira con lupa el eventual accionar del Tesoro norteamericano en el mercado local de cambios. La estabilidad del dólar argentino, por tanto, no solo depende de la agenda doméstica: también descansa en el flujo externo y en la consistencia de las próximas decisiones de política.

Dos llaves para bajar el riesgo y calmar el dólar

La reacción de precios post-electoral fue categórica: los activos argentinos saltaron cuando se despejó el «riesgo político» y se desplomaron cuando reapareció. El día posterior a los comicios, el Merval registró su mayor suba diaria en dólares en al menos tres décadas, un hito que refleja el cambio de expectativas y el potencial de compresión del riesgo si se confirma una agenda promercado.

El próximo paso para recortar el riesgo país y suavizar el tipo de cambio pasa por normalizar la política monetaria para bajar la volatilidad de tasas. El régimen actual, con metas de agregados poco transparentes y picos intradiarios y quincenales, tiene costos sobre la actividad y sobre el fisco. Un ajuste operativo —tasas más claras en el corto plazo y comunicación más previsible— podría ayudar a anclar expectativas y reducir la demanda de cobertura en dólares.

La segunda llave es la acumulación sistemática de reservas. Pese a una mejora reciente, el stock sigue por debajo de pares emergentes y de la trayectoria pactada con el FMI. Además, la baja monetización de la economía habilita compras oficiales sin encender presiones, aunque siempre importará el precio de esa acumulación en términos de tipo de cambio.

Si el riesgo país quebrara los mínimos de enero y el acceso a los mercados se recompone, la curva en dólares tiene margen para seguir normalizando. Ese cuadro ayudaría a estabilizar el dólar financiero por la vía del flujo y de la menor demanda precautoria. En paralelo, persisten dudas sobre la compatibilidad del esquema de bandas con compras de divisas «en escala», mientras los pagos al FMI y al BCRA siguen marcando el pulso de la caja en dólares.

Normalizar la política monetaria para aflojar las coberturas

Tras las elecciones, el principal desafío doméstico es reducir la volatilidad y el nivel de tasas observado entre agosto y octubre. Tanto el Banco Central como el Tesoro comenzaron a dar señales de normalización: una baja incipiente de encajes, un menor costo de financiamiento en pesos y la ausencia de demanda por instrumentos dollar-linked en el primer test de deuda post-electoral apuntan a un giro gradual hacia condiciones más previsibles.

La primera licitación posterior a las legislativas dejó una tasa promedio de LECAP de 2,87% mensual, alineada con el mercado secundario. El Tesoro adjudicó 6,9 billones de pesos frente a vencimientos por 11 billones, con una inyección de liquidez reforzada por recompras. En un contexto de tasas extraordinariamente altas —84% TNA en adelantos y 67% en interbancarias—, el 100% de la colocación fue a tasa fija, con vencimientos extendidos hasta 2026 y 2027, mostrando una mayor confianza del mercado.

El Banco Central volvió al cómputo mensual de encajes (95% al cierre del día), luego del esquema diario vigente desde agosto. Aunque el nivel de exigencia sigue en máximos desde 1993 y las tasas reales continúan elevadas, algunas referencias ya aflojaron: la caución cerró en torno al 20% y el repo en 30%. Falta que el resto de las tasas converja hacia niveles más razonables para que la actividad económica, estancada desde febrero, empiece a reactivarse.

Una política monetaria más predecible y flexible tiende a moderar la demanda de cobertura cambiaria. Si el descenso de tasas se consolida sin desanclar expectativas, el costo de oportunidad de dolarizar carteras sube y la presión sobre el tipo de cambio se atenúa. Menos estrés financiero, más pesos retenidos en instrumentos locales y un dólar financiero menos exigido: esa es la secuencia esperada.

Flujos externos: Tesoro de EE. UU., Fed y el canal al dólar

Hacia adelante, será clave monitorear el accionar del Tesoro de Estados Unidos. Si vuelve a vender dólares en el mercado local, aumentará la oferta en el MULC y contribuirá a la estabilidad cambiaria; si, en cambio, se retira, podría elevar la demanda de divisas y reavivar presiones de corto plazo. Es un factor táctico decisivo para la trayectoria del dólar.

El contexto externo también juega a favor. La Reserva Federal mantiene un sesgo más laxo, lo que mejora las condiciones financieras internacionales y el apetito por riesgo emergente. Ese viento de cola global favorece que el país retome gradualmente el acceso a financiamiento en los próximos meses, siempre y cuando el riesgo país siga cayendo hacia la zona de 400–500 puntos básicos.

El mercado cambiario seguirá sensible al balance entre cobertura y oferta genuina. Con la liquidación del agro anticipada antes de las elecciones, la oferta podría ser menor que la habitual, por lo que los flujos oficiales y del sector externo serán determinantes para sostener la calma. Cada decisión desde Washington o el regulador local puede alterar la brújula del dólar.

La secuencia ideal combina tasas en baja, un flujo de dólares estable y un acceso renovado a los mercados internacionales. Si esos tres factores convergen, la demanda precautoria de divisas debería disminuir y el tipo de cambio encontrar un nuevo equilibrio sin sobresaltos.

Reservas, bandas y el puente al financiamiento

La acumulación de reservas en forma sostenida es condición necesaria para darle credibilidad al régimen cambiario y anclar expectativas sobre el dólar. La baja monetización del PBI ofrece margen para compras oficiales sin presiones, pero aún existe incertidumbre sobre la compatibilidad entre el esquema de bandas y las compras masivas de divisas. Ese dilema será central para el sendero del tipo de cambio.

Aunque las reservas mejoraron frente a los peores momentos, todavía se ubican por debajo de los emergentes comparables y del compromiso con el FMI. Los próximos pagos de intereses y capital exigen una coordinación fina entre Tesoro y Banco Central, ya que la administración de esos flujos incide directamente sobre la oferta de dólares y la estabilidad del mercado cambiario.

Si el riesgo país continúa cediendo y el acceso a financiamiento externo se reabre, la presión sobre el tipo de cambio disminuirá. La compresión de spreads observada tras los comicios respalda esa lectura: una Argentina con menor prima de riesgo tiende a estabilizar su dólar financiero mediante confianza y flujo de capitales.

La hoja de ruta conecta cuatro piezas: tasas menos volátiles, reservas en aumento, riesgo país en baja y mercados abiertos. Si el Gobierno logra encadenar esos hitos, el dólar debería moverse en un corredor más previsible; si alguno falla, la cobertura volverá. La coherencia de señales económicas será decisiva en la próxima etapa.

Señal de precios y próximos pasos: cómo se ancla el tipo de cambio

El éxito del ancla cambiaria depende de que la flexibilización monetaria avance a un ritmo controlado, evitando desbordes de expectativas. Tasas a la baja, menos ruido y más previsibilidad son condiciones para que la cobertura cambiaria pierda fuerza y el mercado conviva con un dólar estable.

La credibilidad del esquema mejora si el Banco Central logra comprar reservas sin dañar la dinámica de precios y si el riesgo país perfora los mínimos recientes. Con financiamiento externo disponible y menor volatilidad de tasas, el dólar financiero tendería a estabilizarse tanto por los flujos como por las expectativas.

El corto plazo dependerá del equilibrio entre oferta y cobertura, con el Tesoro de EE. UU. como factor táctico y del ritmo al que baje el «costo peso». La victoria oficialista ordenó el mapa; ahora la consistencia de las decisiones será la que determine si el dólar entra o no en una etapa de estabilidad sostenida.

En suma, el escenario base combina normalización monetaria, reducción de spreads y mayor acumulación de reservas. Si ese combo se concreta, el dólar tendrá menos razones para sobresaltos y más chances de moverse dentro de un corredor previsible y estable.

iprofesional, diario, noticias, periodismo, argentina, buenos aires, economía, finanzas,

impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,

campus, real estate, newspaper, news, breaking, argentine, politics, economy, finance, taxation, legal, business,

technology, ads, media,dólar,dólar blue

CHIMENTOS3 días ago

CHIMENTOS3 días agoPaula Robles rompió el silencio tras las amenazas de muerte a Juanita Tinelli, su hija: “Hay otro mundo en el que sí tenemos posibilidades”

CHIMENTOS3 días ago

CHIMENTOS3 días agoLamine Yamal contó toda la verdad sobre las infidelidades a Nicki Nicole y fue tajante: “Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver”

POLITICA3 días ago

POLITICA3 días agoTras los cambios de Gabinete, Milei viaja a Miami para participar de una cumbre global junto a Trump